I cimiteri non mi sono mai piaciuti; troppo silenzio, e mi infastidisce l’odore eccessivo di fiori. E non è mai facile sostenere il dolore per la morte stampato sulle facce di quelli che sono qua in visita. Un dolore bruciante.

L’auto con il corpo di Alice supera i cancelli e si infila nel viale alberato. Alice se ne stava sempre in laboratorio a lavorare, lei e le sue macchine, e adesso eccoli qua quei pochi che conosceva: quasi tutti colleghi, qualcuno ricordo di averlo già visto nei laboratori. E ci sono anche dei nostri amici che mi salutano con un gesto della testa o si avvicinano per toccarmi la spalla e bisbigliare parole di conforto. Ma non ci provano neanche a parlarmi sul serio. Non sanno cosa dirmi veramente su questa morte incomprensibile.

Poi siamo attorno alla bara sul prato circondati da tombe e il prete racconta cose, le solite parole: dio e la sua misericordia, Alice che ci ha lasciato per una vita migliore, Alice che incontreremo nella luce il giorno della fine del mondo. Amen. Sta parlando di miliardi di anni e io non credo a queste storie di resurrezione, in realtà vorrei incontrarla prima Alice, vederla di nuovo e adesso, e baciarla, ma so che è impossibile.

Infilano la bara nel buco e poi mi ritrovo con una manciata di terra tra le mani. L’ho presa dal mucchio vicino alla fossa, la lancio dentro, un gesto per nascondere ciò che non deve più restare tra i vivi. Penso: anch’io sono polvere e polvere ritornerò; penso che dalla morte non c’è scampo e non c’è ritorno. La terra cade sul coperchio della bara con rumore sordo.

Alla fine un addetto del cimitero aziona una piccola ruspa, scarica grandi palate di terra dentro al buco nero. Presto c’è solo un mucchio di terra fresca in mezzo al prato pieno di tombe.

In cielo si avvicinano nuvole infernali. Resto immobile e muto davanti a tutti, due metri sopra al corpo di Alice morta ammazzata. Dopo, tutti se ne vanno salutando appena, si infilano nelle auto e spariscono tra gli alberi da cimitero e dentro a uno sfondo di nuvole nere.

Resto nel piazzale fuori dal cimitero, fermo davanti alle bancarelle che vendono fiori. Comincia a piovere.

Poi da dietro spunta fuori l’ispettore Mancuso. Naturalmente. L’ho visto tra gli altri durante la funzione, stava a guardarci in silenzio e di sicuro non è qui per caso.

Mi saluta con quel suo sguardo triste che ho imparato a conoscere da quando è morta Alice. Mi stringe la mano. «La disturbo, me ne rendo conto» dice, e indica il cimitero «ma c’è qualcosa che volevo dirle.»

«Novità?» chiedo.

«No, non esattamente. Piuttosto direi che abbiamo trovato un… un approccio diverso al caso e volevo parlargliene». Intanto ci spostiamo verso l’ingresso del cimitero per ripararci dalla pioggia.

«Lei e sua moglie lavoravate assieme, giusto?» dice.

«Non assieme» rispondo infastidito. Questa domanda me l’ha già fatta più di una volta. «Lavoriamo nella stessa azienda, ma…»

«E lei si occupa di…?»

«Sono un archeologo programmatore» dico. Anche questo gliel’ho già spiegato, ma di nuovo finge di non capire. Forse quella di ripetere le domande è una sua strategia per tirarmi fuori contraddizioni. «Data mining, ricorda? È di questo che mi occupo, scavo tra i dati come gli archeologi che frugano nella terra. Maneggio le informazioni nascoste nei database. Vado a caccia di quei dati più riluttanti a farsi trovare, li scovo, li metto assieme, poi li offro a quelli che li vogliono adoperare e sanno come farlo.»

Annuisce e apre di più i suoi occhi tristi; la mia risposta lo soddisfa, coincide con quella che gli ho dato in precedenza. Naturalmente.

«E sa su cosa lavorava sua moglie?»

Mezz’ora fa ero ancora davanti alla bara di Alice, adesso sono qui proiettato dentro a questa specie di interrogatorio all’aperto. Rispondo brusco: «No, non lo so esattamente. I nostri sono progetti diversi. Si occupava di reti neurali per lo sviluppo di intelligenze artificiali, questo me lo ha detto qualche volta, ma non so niente di più specifico. Alice non mi parlava molto del suo lavoro.»

Non è vero, ovvio. Chiaro che ne parlavamo di quel che faceva. Dentro e fuori dal lavoro. Come si fa tra marito e moglie che condividono lo stesso letto e la stessa azienda. Come potrebbero sviluppare IA senza dotarle dell’abilità di acquisire conoscenze attingendo informazioni di qualsiasi genere? E chi gliele passa quelle informazioni? Io.

Ma è inutile che l’ispettore Mancuso venga a sapere questo.

«E comunque, anche lo sapessi non glielo direi» gli rispondo. «Capisce che c’è un segreto aziendale da rispettare.»

«Anche dopo l’omicidio di sua moglie?» dice subito, e mi lancia un’occhiataccia, ma poi di nuovo lascia cadere il discorso.

«E comunque è vero, mi risulta che sua moglie si occupava anche di intelligenza artificiale, ma non solo. E forse è proprio quello il motivo per cui è stata uccisa.»

«Di cosa sta parlando?»

«Di un progetto che si chiamava di…» Non sa come proseguire e deve ripescare l’informazione su un foglio stropicciato che tira fuori dalla tasca. «Ecco» dice. «Un progetto di mind uploading. Ne sapeva nulla?»

«Del mind uploading?» chiedo sorpreso. La domanda non me l’aspettavo. «Non mi pare di…»

«Sì, di questo mind uploading» conferma. Mi lancia un’altra occhiata di traverso.

Esito, cerco parole. Dico: «Sì, ne so qualcosa, quello che sanno tutti alla MindSoft. Ma che c’entra questa storia con la morte di mia moglie? E io che c’entro?»

«Giuste domande» dice. «Pensiamo che possa essere la ragione per cui sua moglie è morta. E qualcuno nella sua azienda ci ha suggerito di provare un sistema di indagine un po’ particolare che forse ci potrebbe fornire qualche traccia in più. E lei forse ci può dare una mano.»

«Non capisco come potrei io…?»

«È la persona più adatta, mi creda. Ma inutile che gliene parli ora. Non sono un esperto e non saprei bene come spiegarle la cosa.»

Mi guarda come a dire: non chiedere altro. «Però c’è qualcuno che può farlo» aggiunge. «Ma non qui, non adesso. Dobbiamo andare nella sua azienda.»

Mi sento addosso il peso di quei suoi occhi tristi. «Domattina alle dieci avrà tutte le spiegazioni che vuole. Le va bene?» Il suo è un ordine in forma di richiesta.

«Va bene» gli rispondo, anche se non ho affatto bisogno di spiegazioni ulteriori.

Non mi piace. Impossibile rifiutarsi di andare, ogni rifiuto è sospetto. Ma accettare è pericoloso: Mancuso è come una talpa che scava e scava, con lentezza inesorabile. Parla con me, mi racconta cose che non voglio sapere e intanto scava. Ogni mio incontro con lui, ogni parola, lo avvicina di un passo all'assassino.

Sento il suo fiato alitarmi addosso. Non mi piace.

Non abbiamo altro da dirci. Solo i saluti di convenienza. Un cenno del capo, una stretta di mano.

Ci allontaniamo dall’arco che ci ha protetto dalla pioggia, ognuno per la sua strada. Il cielo è nero. Piove forte adesso, ma non mi affretto.

Guido nel traffico fastidioso di questo fine giornata milanese. La pioggia non semplifica la circolazione: acqua e case grigie, acqua e strade grigie. Davanti mi sfila un paesaggio urbano di strade bagnate e case bagnate.

Guido e rifletto sulle parole dell’ispettore Mancuso: Alice si occupava di mind uploading; ne so qualcosa? Be’, la domanda non è quella giusta, caro ispettore. Dovrebbe chiedermi: come posso ragionevolmente fingere di non sapere?

Il mind uploading è lo scheletro nell’armadio di Alice. E quindi, alla fine, è chiaro, è anche il mio, di scheletro nell’armadio.

Rientrando in casa mi accorgo dello spazio infinito che c’è ora qua dentro. È una casa incredibilmente vuota, senza Alice. Mi butto sul divano in soggiorno. Alice. Forse è proprio nel suo progetto sul mind uploading da cercare il motivo per cui è stata ammazzata, ha detto l’ispettore. Vedo un problema avvicinarsi rapido. Sa veramente di cosa sta parlando l’ispettore Mancuso? E da me, che vogliono?

Guardo Alice nella foto incorniciata sullo scaffale dei libri. Sorride a labbra strette, con la bocca un po’ storta, come le capitava spesso. È al lavoro, nel suo laboratorio, le sue adorate macchine alle spalle.

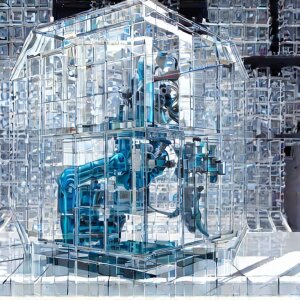

Discutevamo spesso di quelle macchine: sviluppare un’intelligenza artificiale; creare un’entità senziente. Come noi. Probabilmente presto superiore a noi. Alice andava pazza per quest’idea, io molto meno.

Spesso ne parlavamo qui in casa: in cucina mentre io preparavo da mangiare e lei sorseggiava del vino; o in soggiorno, durante un qualche film poco interessante in tv, oppure mentre lei, affacciata alla finestra, fumava quei suoi sigari dall’odore insopportabile.

«Come puoi fare il lavoro che fai ed essere così assurdamente antiquato?» mi diceva sempre trattandomi come uno stupido retrogrado. Fumava, beveva, era arrogante e strafottente e bellissima. Col suo sorriso storto.

«Non puoi costringermi ad accettare l’idea di una cosa che non mi piace solo perché tu ci perdi la testa tutto il giorno» provavo a replicare. «Sì, è vero, sono antiquato, ma non è questione di credere se è possibile o meno. So benissimo che prima o poi ci riuscirete. Ma i miei dubbi li sai; mi chiedo: perché? Abbiamo bisogno sul serio di una razza nuova fatta di macchine senzienti? Perché non lavoriamo piuttosto per mantenere e migliorare questa nostra umanità disgraziata che fatica a sopravvivere?»

Questo blateravo. Però anche a me era evidente la debolezza vacua dei miei argomenti. Ho lavorato per anni fianco a fianco a lei e agli altri sviluppatori di IA, ed è chiaro dove andiamo a parare: costruire IA perfette e infinitamente superiori ai nostri fragili e limitati cervelli fatti di pappa neuronale. Infinitamente più adeguate di me o lei ad affrontare un mondo tecnologicamente superavanzato e per noi sempre più alieno. Come potevo rifiutare la realtà di quel che io stesso contribuivo a realizzare?

E infatti Alice era bravissima a ricordarmelo mille volte durante quelle nostre conversazioni animate: «Ma ancora non l’hai capito?» diceva. «Stiamo facendo esattamente quel che dici: migliorare questa nostra umanità disgraziata! Questa è la grande occasione che abbiamo per dare una svolta alla nostra razza. È nell’IA il futuro della razza, il nostro futuro!»

E continuava così, a lungo. Il nostro era un gioco senza vincitori che ci occupava le serate. Lei si divertiva a ripetermi le sue ragioni indubitabili, io, l’antiquato, riproponevo all’infinito le mie deboli repliche, spinto da un moto di rifiuto assolutamente irrazionale.

Alla fine, dopo tante parole, restavamo immobili e muti, seguaci perfetti di fedi opposte e inconciliabili, come barche ancorate su due diverse sponde dello stesso fiume.

La verità è che lei aveva una fiducia sconfinata in questo domani rigonfio di tecnologia avanzata. Io invece non sono mai riuscito ad accettare l’idea che il giorno della Singolarità si avvicina correndo con passi lunghi da tigre e che prima o poi saremo spodestati dal nostro ruolo di padroni del mondo. Non l’ho mai voluto accettare.

La verità è che ho paura, una paura immensa. Di svegliarmi una mattina e scoprire che Alice aveva ragione, e che siamo arrivati alla fine. Scoprire che ci siamo trasformati in obsolete macchine di carne pronte al pensionamento e che altre macchine più intelligenti di noi ci spazzeranno via per ringraziarci di averle messe al mondo.

Nuovo giorno, mattino, interni della MindSoft. L’ispettore l’ho già salutato e adesso c’è anche l’ingegner Bellini, direttore del progetto di cui si occupava Alice. È lui quello incaricato di spiegarmi tutto. Lo conosco poco anche se l’ho visto spesso circolare per i corridoi della MindSoft. Alto, magro, scontroso, molti non esiterebbero a definirlo antipatico.

Da noi in MindSoft si usa il motto: “chi non lavora con te è contro di te”. Se non sei dentro a un progetto non farti vedere a curiosare in giro nei laboratori che non sono tuoi. Altrimenti c’è sempre un ingegner Bellini di turno pronto a spiegarti quali sono i confini tra il territorio che ti è concesso esplorare e quello, molto più vasto, che ti è proibito.

Così adesso ce l’ho di fronte l’ingegner Bellini, che mi chiede: «Lei sapeva di queste cose?»

Siamo col caffè ormai freddo in mano, in piedi nel laboratorio dove Alice era fino a pochi giorni fa. Ma ci siamo solo noi, questa è una scena del crimine adesso, quindi off-limits per tutti. L’ispettore Mancuso è qui vicino. Con la solita faccia intristita, gli stessi vestiti di ieri. E ha l’aria di uno che non ha dormito bene.

«Del mind uploading?» domando a Bellini. «Sì. No. Voglio dire, so cos’è, e ho sentito che si parlava in giro di un progetto interno, ma non avevo idea che mia moglie vi fosse coinvolta. Mi diceva qualcosa del suo progetto sull’IA, ma di questo no… Era piuttosto riservata sul suo lavoro. Anche con me.»

Chissà se sono stato convincente. Ma anche per lui c’è la stessa storia che ho venduto all’ispettore: ne so poco, quasi nulla. Non ha bisogno di altro. E comunque Bellini si accontenta. In fondo, che gli importa? E si vede benissimo che in testa ha già altro, probabile che stia già pensando a una piccola lezione sul mind uploading preparata a uso e consumo dell’ispettore.

E infatti esordisce rivolto all’ispettore: «Il progetto non è ancora concluso, ma abbiamo fatto progressi significativi. In un certo modo i nostri studi sul mind uploading si intrecciano con quelli sull’intelligenza artificiale…» e va avanti a parlare…

Queste cose le conosco e ho poca voglia di ascoltare. Spiega con troppi dettagli le tre fasi del progetto: la scansione e mappatura di un cervello, la riproduzione della mappa su un dispositivo elettronico, e il caricamento di quella mappa in un diverso cervello umano.

«Siamo già piuttosto avanti con la fase due» dice, e intanto guarda Mancuso che studia un tavolo con espressione incerta, «ed è proprio sulla mappatura del cervello che ci siamo concentrati negli ultimi tempi. Soprattutto sua moglie.» Sposta finalmente lo sguardo su di me. Io sono rimasto ad ascoltare in silenzio. Paziente. Aspetto di capire dove comincia il mio coinvolgimento.

A questo punto Bellini fa una pausa lunga. «Quando dico che siamo avanti» fa poi, e mi tiene addosso lo sguardo fisso «intendo che abbiamo già una mente mappata e copiata. Quella di sua moglie.»

Ancora una pausa. E questo, ovvio, riesce a scuotermi sul serio. «Come copiata?» borbotto. «Mia moglie?»

Bellini annuisce. «Dicevo che la fase due prevede la mappatura di un cervello da scaricare su un computer. E quindi ci serviva un cervello da scansire e mappare. Sua moglie si è offerta volontaria. Anzi, era piuttosto entusiasta all’idea di farsi copiare». Sorride blandamente.

Mi osserva e si aspetta che dica qualcosa. Lo sguardo mi cade a terra, nel punto dove hanno trovato il corpo di Alice. Tento un’espressione stupita. «E quindi…» dico «avete Alice in…»

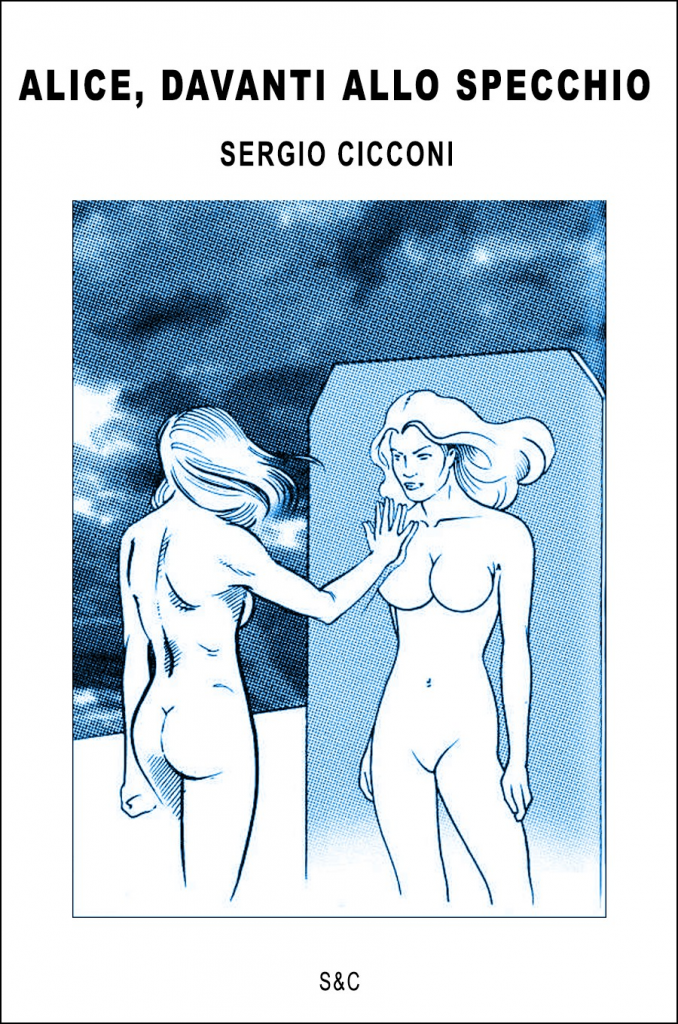

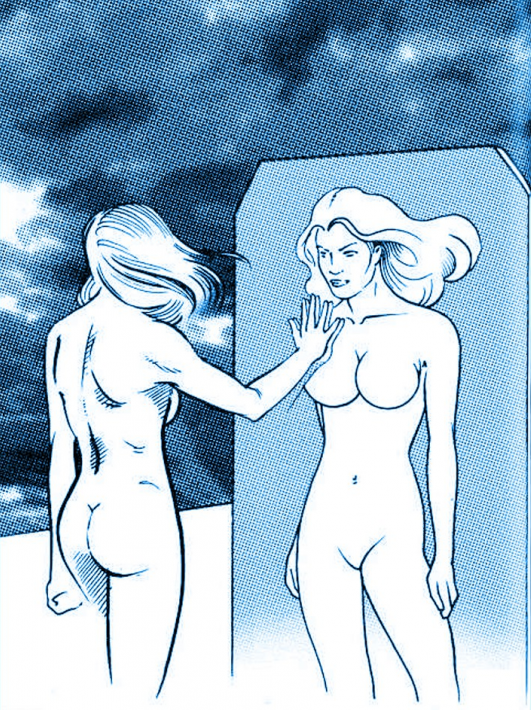

«Lì dentro» dice, e mi indica una pila di hard-disk vicino a un computer. «Da quasi tre mesi. È perfettamente funzionante. Sua moglie ci ha parlato spesso con la sua copia, anzi in realtà ci parlava solo lei e non voleva che fosse nessun altro a farlo. Era sbalordita dalla somiglianza. Certe volte, dopo quegli incontri diceva: “È come un’immagine allo specchio. Siamo uguali!”»

Si ferma, forse per darci la possibilità di assorbire quanto ci ha raccontato.

Guardo il computer e gli hard disk impilati l’uno sull’altro. «E adesso è…» chiedo.

«Non è attiva. Ma si potrebbe attivarla, se vuole» Il tono è didascalico e fastidioso. Potrebbe raccontarci di un gioco di prestigio, di come fanno i maghi a far apparire una donna dietro a un telo. E invece sta parlando di mia moglie, di come potrebbe resuscitarla a comando, ora, davanti ai miei occhi.

«Abbiamo pensato che magari sua moglie potrebbe farci capire chi può averla uccisa, e perché. Ed è per questo che cerchiamo il suo aiuto. Lei è il marito, e quindi è la persona più adatta a parlarle…»

Li fisso negli occhi, spostando lo sguardo dall’uno all’altro, ancora incapace di mettere a fuoco la portata della richiesta.

«Parlare a quella…» dico indicando il computer. «Ma vi rendete conto di quello che mi chiedete? Ieri ho seppellito mia moglie e oggi venite a dirmi che volete che esca dalla tomba per trovarsi prigioniera in una scatola elettronica? Per sapere da lei chi può averla ammazzata? La riporterà in vita questo? No! E allora io con quella macchina che fa finta di essere mia moglie non ci parlo. Mia moglie è morta. Deve restare morta.»

«Non esageriamo» dice allora Bellini. «Voglio dire, tecnicamente, quella non è sua moglie, ma solo una…»

«Solo una cosa?» lo interrompo. Irritato ormai. Lo aggredisco: «Una copia? La sua mente? La sua essenza? O solo uno stupido computer che con mia moglie non ha nulla a che fare?»

«Ha una moglie lei?» continuo. «Una compagna, una donna che ama? E se venisse a mancare d’improvviso lei cosa farebbe, accetterebbe di parlare con una macchina che si spaccia per la sua donna dopo che l’ha appena sotterrata? Lei lo farebbe?» gli domando fissandolo negli occhi. Ma non aspetto la risposta. «Io no» continuo. «Io non lo farei. Non lo farò. Mia moglie è morta. Con quella macchina non ci voglio parlare.»

Dopo la mia sfuriata Bellini, occhi a terra, non ci prova neanche a obiettare. Forse lascia perdere perché mi è morta la moglie da poco; o forse perché una donna ce l’ha sul serio e al posto mio anche lui farebbe come me.

Però interviene l’ispettore. «Vorrei farle il punto della situazione» dice. Sembra un padre paziente davanti a un figlio indisciplinato. «Sua moglie è stata assassinata» dice. «Ma non sappiamo chi è stato, né perché lo ha fatto. È possibile che l’omicidio abbia a che fare col suo lavoro, ma non ne siamo sicuri. I tecnici stanno esaminando il materiale del progetto, ma sembra che non manchi nulla. Documenti, software, hardware, è tutto a posto. Nei computer non ci sono tracce di attività sospette intorno all’ora del delitto. E anche l’analisi degli accessi al laboratorio non ci aiuta: apparentemente nessuno è entrato o uscito da qua. Però sua moglie è stata uccisa. È stato qualcuno che lavora alla MindSoft? Impossibile dirlo, per ora. Di impronte c’erano solo quelle del personale autorizzato. E niente capelli, fibre o altro che possa esserci utile. Insomma, non abbiamo praticamente nulla da cui partire.»

Poi Mancuso punta un dito verso il computer. «Quindi signor Flesci» continua «io non so dirle se quella è veramente la copia di sua moglie e se può aiutarci sul serio o ci farà solo perdere tempo. E posso capirla se non vuole parlarci, ma provi a pensare questo: qualsiasi cosa c’è in quel computer, forse può aiutarci. Col suo aiuto possiamo scoprire qualcosa. Non è questo che vuole? Ci pensi bene prima di rifiutare.»

Non starò a spiegargli il vero motivo per cui non mi va di parlare con la copia di mia moglie. Però, dal suo punto di vista, il ragionamento non fa una piega. Dopo quel che ha detto, come potrei negargli il mio aiuto?

Siamo in piedi circondati dalle tracce di Alice: esploro a terra il punto dove il suo corpo morto si è freddato; immagino la sua mente ancora viva nel computer. Chissà quante impronte di lei ci sono su quella tastiera? Quanti suoi capelli troverei sotto a questo tavolo?

Fingo che la rabbia sia andata, fingo di ponderare i pro e i contro di una decisione già presa. Cerco di apparire convinto dall’ispettore. E accetto, alla fine. «Va bene» dico. Che altro potrei dire?

Ci accordiamo per vederci di nuovo nel laboratorio. Domani. Poi me ne vado salutando a malapena.

Sapevo del lavoro segreto di Alice? No, non lo sapevo. Non fino a poco tempo fa. Non me l’ha mai detto. Mi ha mentito. Ma non posso fargliene una colpa. No. La capisco. Alice conosceva le mie idee, i miei pensieri convenzionali. Sapeva che fatico ad accettare di vederla tutto il giorno a inseguire il sogno di coccolarsi tra le dita una macchina capace di pensare, per cui le era chiaro che quell’idea nuova l’avrei digerita ancor meno: copiare la mente di qualcuno per poi infilarla nel cervello di qualcun altro. Figuriamoci poi se mi avesse detto che si trattava di copiare la sua di mente. Per infilarla nel cervello di chi?

Quello era un segreto tra noi, uno spazio nero che ci separava. E Alice ha voluto che rimanesse nero.

La capisco. Però doveva stare più attenta. Doveva mantenere il segreto, se è questo il trattamento che aveva deciso di riservarmi. Fare di tutto.

Invece no. Cos’erano i suoi incontri con la sua mente duplicata se non incontri tra amanti? E allora perché non ha fatto quello che si fa tra amanti, durante un appuntamento clandestino? Ci vuole attenzione, discrezione, cura dei particolari. È questo che non mi va giù: Alice se n’è curata poco, dei particolari.

L’ho scoperta nel modo più banale: per caso. Talmente per caso che ho pensato che la cosa fosse premeditata. È possibile che scoprissi per caso l’esistenza di una sua seconda mente duplicata con la quale, sempre per caso, proprio in quel momento, parlava di me?

Era già tardi e io la stavo cercando per strapparla al lavoro. L’idea era di trascinarla fuori da quella stanza in cui sembrava voler vivere per sempre. Magari a cena da qualche parte: buon mangiare, buon vino. Così andai verso il suo laboratorio, come avevo fatto altre volte. Di solito la porta era chiusa, ma stavolta no, quindi stavo per entrare senza chiamarla, ma poi la sentii parlare a voce alta e mi fermai sulla porta cercandola con gli occhi.

Alice era sola, seduta davanti al suo computer, piena di fili in testa, parlava e non si accorse di me che la guardavo. Con chi parlava?

«Gli hai detto di noi?» disse una voce che usciva dagli altoparlanti. Il timbro di quella voce mi era familiare.

«No» rispose Alice. «Lo sai com’è fatto! È retrogrado. È vecchio. Idee antiche in un corpo semi-nuovo» rise. «Pensi che capirebbe? No, non gli sto certo a dire di te. Di noi.»

Una cosa era chiara: ero io il soggetto della conversazione, il vecchio retrogrado. Ma mi stupì la dolcezza di Alice. Usava con quella voce un’intimità che mi era sconosciuta.

La voce rispose: «Hai ragione. No, non capirebbe. Ma se lo scopre?»

Alice rispose: «Non lo so. Preferirei non accadesse. Ma ci penseremo, se capita…»

«E noi facciamo in modo che non capiti!» e stavolta fu la voce che prese a ridere e finalmente riuscii a decifrare l’identità dell’interlocutore invisibile: era Alice.

Alice parlava con Alice. Come davanti a uno specchio. E lo specchio rispondeva, come nelle favole: specchio specchio delle mie brame…

Allora finalmente capii; composi assieme frammenti di idee che Alice di tanto in tanto mi aveva lanciato e mi fu chiaro come poteva esserci Alice dall’altra parte. Si era copiata. Parlava con una copia della sua mente.

Provai invidia per l’intimità che traspirava da quel breve scambio di parole. Provai rimorso per aver violato il suo segreto. E una gelosia profonda. Avrei mai potuto toccare con Alice quella stessa vicinanza?

Poche battute, ma mi erano bastate. Era tempo di andare.

Mi allontanai mentre Alice ancora parlava, senza farle capire che ero stato lì.

MindSoft: nuovo giorno, nuovo mattino, solo gli interni sono gli stessi.

Sono pronto a incontrare mia moglie morta per scoprire il suo assassino? No, non esattamente.

Sono spaventato, piuttosto. Parlare di nuovo con Alice, come se niente fosse! Guardo il computer che ho davanti. L’ho chiamato stupida macchina che finge di essere mia moglie, ma quel che ho detto non ha importanza; io so che questa è veramente Alice. Alice morta che risorge. La sua essenza.

Bellini mi spiega come funziona. La mente di Alice ha bisogno di un corpo, e per regalarle un corpo useranno una realtà virtuale. E io, per parlare con lei, userò l’attrezzatura per l’immersione in RV: lenti a contatto wireless, auricolari, microfono e guanti con rilevatori di posizione, e un ridicolo caschetto nero pieno di sensori.

L’ultima scansione della mente di Alice risale a un mese fa, spiega ancora Bellini, quindi è con quell’Alice sfasata nel tempo che dovrò interagire. E questa informazione un po’ mi rincuora. L’incontro non sarà facile, ma almeno ora so qualcosa di importante: l’Alice con cui parlerò neppure immagina cosa è accaduto.

Per risvegliarla hanno deciso di procedere con cautela. Minimizzazione del trauma, così ha detto Bellini. Lei sarà immobile in un letto d’ospedale. Sarà bendata, e non potrà vedermi. Non c’era tempo di realizzare un avatar col mio aspetto e quindi bendarla era l’unico modo per impedirle di capire subito cosa ci fa lei in un letto d’ospedale assistita da uno sconosciuto con la voce di suo marito.

Le dirò che qualcuno l’ha aggredita in laboratorio. E cercherò di farle raccontare qualcosa. Alla fine non otterremo nulla, chiaro, però Bellini sarà contento e l’ispettore pure. E finiremo con tutto questo.

Mi infilo l’attrezzatura per l’immersione in RV con goffa cautela, poi Bellini attiva la realtà virtuale e d’improvviso il laboratorio sparisce e le lenti wireless mi proiettano dentro a una stanza d’ospedale. La sensazione di dislocazione spaziale è fortissima: un pugno a tutti i miei sensi. Io sono ancora nel lab di Alice, vivo in questa realtà; contemporaneamente però sonoanche in questa stanza d’ospedale, davanti a un letto reale come quello di casa mia, e dentro a quel letto c’è Alice.

Risoluzione altissima, definizione perfetta. Ho un lampo di luce in testa: penso ad Alice morta dentro la bara. Bianchissima, immobile. Contemporaneamente la vedo viva e bendata davanti a me. È Alice. Vera. Come Alice a casa, al mattino, quando a volte le portavo la colazione, lei distesa nel letto a occhi chiusi in attesa del caffè.

Un altro lampo nel cuore. Non so se riuscirò a parlarle.

Però mi faccio forza, avvicino il mio avatar al letto e mi siedo in una sedia virtuale assolutamente reale.

«Alice…» dico. Le tocco il braccio.

Reagisce subito. «Bruno, sei tu?»

«Tranquilla, Alice. Sono qui.»

«Dove sono?» agita un braccio in aria. Dalla finestra arriva un chiarore diffuso.

«In un ospedale. Hai avuto un incidente.»

«Cosa? Che incidente? Non ricordo» dice. Allora le racconto la storia concordata: qualcuno è entrato nel suo lab, le spiego, l’ha colpita in faccia. L’hanno trovata svenuta e ferita, l’hanno portata in ospedale.

«Quando?» domanda.

«Due giorni fa. Ma non ti preoccupare ora. Come ti senti?»

«Bene. Sto bene. Solo un po’ strana. Però non vedo nulla. Perché…?»

«Ti hanno bendata. Sei ferita agli occhi. Adesso devi riposare.»

Alice accetta le mie parole e resta muta a pensare. Allora le faccio le domande che devo. «Davvero non ricordi nulla?» le chiedo.

«Niente.

«Ma chi può averti aggredito?»

«Come faccio a saperlo? Stavo facendo una nuova scansione della…» sta per finire la frase, ma si ferma.

Io però sono troppo preso dall’emozione di averla di nuovo davanti e non rifletto abbastanza sul perché si è interrotta. Così la finisco io quella frase: «La nuova scansione della tua mente?» dico. E subito capisco l’errore: io non dovrei sapere della scansione. Ma è troppo tardi.

«Bruno?» dice. «Tu come fai a saperlo? Della scansione?» si agita nel letto, si mette seduta. «Mi nascondi qualcosa? Come fai a sapere della scansione?» insiste.

Cerco parole per rattoppare questa piega imprevista della conversazione, ma è tardi. Aspetto troppo a risponderle e Alice tira via le coperte dal letto e in un secondo è già in piedi. «Vuoi dirmi che succede? E perché sono bendata? Io sto bene, non ho nessun dolore alla testa, gli occhi non mi fanno male, voglio uscire da qui!»

«Non puoi» le dico e anch’io mi alzo.

«Certo che posso!» risponde. E con un gesto rapido si sfila la benda. Io non riesco a fermarla.

È stato un errore banale. La benda. Troppo facile da rimuovere. Possibile che non l’avessero previsto? Era tutto facile per loro. Parlarle, qualche domanda, scoprire chi l’ha ammazzata, disattivarla. Un bel piano, certo! E invece eccola qua la realtà: Alice con la benda in mano, muta e immobile a fissare il mio avatar dall’aspetto incompiuto e poco credibile.

Alice è sempre stata un lampo nel cogliere le situazioni. Anche a questa sua mente resuscitata ci vuole un secondo per capire. Un altro secondo, poi comincia a urlare. Un grido straziante che mai, in vita, le ho sentito. Urla per un tempo infinito. Bocca spalancata, occhi sbarrati. In quegli occhi c’è una domanda: che mi avete fatto?

Non so come fermarla.

Ci fermano da fuori. La disattivano. Mi estromettono con brutalità da quella stanza di ospedale. In un battito di ciglia sono nel laboratorio. Bellini mi guarda preoccupato. Mancuso mi guarda preoccupato.

Fisso lo schermo nero che ho davanti. Ho passato pochi minuti con quella parvenza molto credibile di Alice. Risultato? Alice che urla. Alice confusa, disperata shockata. Disattivata. Quanto dolore c’era in quell’urlo?

Resto immobile e sfinito, incapace di reagire. L’urlo di Alice mi risuona in testa.

Dopo mi sfilo in malo modo gli auricolari, caschetto e il resto. Guardo Bellini, poi Mancuso. «Mai più» dico. «Non chiedetemelo mai più.»

Invece me l’hanno chiesto ancora. Vogliono un nuovo incontro con Alice. Con sfacciata testardaggine, indifferenti all’idea di sconvolgerla ancora. Di sconvolgermi ancora. Ci sono cose più importanti per loro che violare la mia vita: devono sapere.

È stato l’ispettore Mancuso a chiederlo: «Ho parlato con l’ingegner Bellini» mi ha detto mezz’ora fa al telefono. «Hanno cancellato la nuova configurazione della mente di sua moglie, quella che contiene la memoria del suo incontro con lei. Sarà come ripartire da capo, come se l’incontro tra voi in quella stanza d’ospedale non fosse mai avvenuto. E cercheremo di evitare che si ripeta quel che è successo.»

«Alice non ricorderà, ma io sì» gli ho detto. «Le sembra che per me sarà come ripartire da capo?»

Ma Mancuso ha ignorato la mia obiezione, ha continuato a parlare con tono pacato. Voleva convincermi che parlare con mia moglie potrebbe dare un impulso alle indagini.

«Lo faccia per sua moglie» ha detto alla fine.

Allora gli ho risposto che accettavo di incontrarla ancora. L’ho fatto per stanchezza, per inerzia: era più facile cedere che continuare quella discussione.

«Però non domani» ho detto a Mancuso prima di chiudere la conversazione. «Datemi almeno un giorno senza questa tortura.»

Dopo sono sdraiato sul divano a pensare, con gli occhi cerco Alice, un gesto che ancora non ho imparato a non fare anche se Alice non c’è più.

Squilla il telefono. Di nuovo l’ispettore Mancuso!, penso, ma quando rispondo non c’è lui dall’altra parte. Però è una voce che conosco. «Ha i file che le abbiamo chiesto?» dice la voce.

Non ora, penso, non ne ho voglia adesso. «Possiamo parlarne un’altra volta?» chiedo.

«Un’altra volta? Quanto vuole aspettare?»

«Qualche giorno. Mia moglie è morta. Ho gli hard disk con i file, ma datemi qualche giorno.»

Silenzio al telefono. Poi: «Va bene. Qualche giorno» e chiude la conversazione senza salutare.

Di nuovo mi butto sul divano a pensare. Fisso il soffitto nero. È sempre più difficile gestire questo. I file da consegnare, va bene, sapevo che sarei stato capace di convivere con questa colpa. Ma Alice morta, questo no, questo non era previsto, e adesso come posso affrontare il futuro senza di lei?

Mi tornano in testa lucide le immagini di quella mezz’ora che mi ha sconvolto la vita. Una settimana fa. Sera. Tardi. Nel laboratorio c’ero solo io, gli altri se n’erano andati tutti. È quello l’inizio degli eventi irreversibili.

Ero nel corridoio dove c’è il lab di Alice. Davanti alla porta. Il badge funzionò alla perfezione, l’utente che avevo creato venne riconosciuto e registrato nel log degli accessi. Di eliminare quel log me ne sarei occupato facilmente più tardi. Entrai in un attimo.

Per fortuna il sistema di sicurezza della MindSoft è violabile. Ci teniamo a proteggere i nostri dati, ma non siamo una banca. Il livello di sicurezza è medio: accesso con badge magnetico e pin, niente di più. Difficile, ma non impossibile.

Il software giusto l’ho scovato in rete. Pagato caro, ma è perfetto. In pochi secondi aveva rintracciato la backdoor per entrare nell’information manager dell’intero sistema di sicurezza e a quel punto era fatta, mi bastava creare il profilo nuovo: nome Mario, cognome Rossi, utente MindSoft autorizzato, codice d’accesso associato. Poi la stampa sulla card magnetica. E il badge era pronto.

Nel lab di Alice andai subito in direzione di quello che cercavo. Era tutto negli hard disk impilati nell’angolo, anni di studi e progetti compressi in una manciata di terabyte. Molto conveniente per me: facile da copiare e trasportare.

Esitai per un momento. Non ero tranquillo. E non solo perché temevo mi scoprissero. Non ero a mio agio in quel ruolo di ladro, mi sentivo invasore dello spazio di Alice; violavo il suo progetto, vendevo il suo lavoro e la tradivo. Senza nessuna vera giustificazione se non quella, semplicissima e feroce, che avevo avuto l’occasione di farlo e, davanti a quell’occasione, non mi ero tirato indietro.

Sfilai gli hard disk dalla borsa, li collegai al computer e cominciai a cercare quello che mi avevano chiesto, i modelli di definizioni delle reti neurali che servivano al team di Alice per progettare le IA evolute. Nei lab nessuno si è mai preso la briga di proteggere veramente i file, e ci impiegai poco a trovare ogni cosa e cominciai subito il trasferimento dei file.

Ci voleva del tempo, così mentre aspettavo mi misi a navigare nel computer che avevo davanti e mi saltò agli occhi una cartella: AliceMind. Dentro c’era il software di costruzione di una realtà virtuale, un altro modello di rete neurale, e i file con le configurazioni da assegnare a quella rete per trasformarla nella mente di Alice.

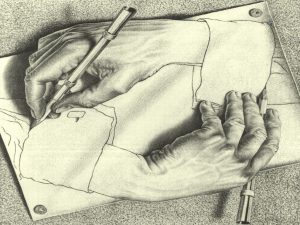

Pensai: perché non prendere anche questa? Esitai per un momento. Mi sembrava un gesto inutile. Che avrei potuto farci con la mente di Alice? Non lo sapevo proprio. Parlarci, come faceva Alice pensandosi davanti a uno specchio? Mi sarei sentito ridicolo. E allora? A cos’altro poteva servire? A nulla…

E d’altra parte, non si poteva mai dire. Mi accorsi che anche solo l’idea di possedere quei dati già bastava a caricarmi con una formicolante sensazione di potenza. Era come stringere tra le dita la parte più intima di Alice, quella che lei più mi teneva nascosta.

Credo fu questa la ragione che mi convinse a copiarla: pareggiavo i segreti. Alice mi nascondeva la sua mente duplicata; io avrei annullato il suo segreto rubandole la sua seconda mente. Di più: a sua insaputa, sarei persino riuscito a possederla, quella mente.

Mi ero troppo concentrato su quei pensieri e non mi accorsi di un rumore di passi, della serratura che scattava, di qualcuno che entrava.

«Tu?» mi disse Alice. Sorpresa. «Bruno? Che ci fai qui?»

Tra tutte le persone che potevano entrare, Alice era l’ultima che avrei voluto davanti. «Io…» cominciai a dirle, ma lei non aveva bisogno di spiegazioni; lanciò un’occhiata allo schermo, poi ai miei hard disk collegati al computer e tutto le fu chiaro.

Il resto, nel ricordo, mi è più confuso. In genere Alice era ragionevole e mite, e fin troppo razionale. Solo a volte, durante qualche nostra discussione, si faceva prendere da moti improvvisi d’ira. A farla scattare era una mia parola di troppo, o un gesto che lei non gradiva, e allora emergeva irruenta la sua irrazionalità. Diventava incapace di ascoltare e urlava invece di parlare, e gesticolava molto, quasi a volermi colpire con quei gesti, e quel che mi diceva in quei momenti preferivo dimenticarlo subito dopo.

Fortunatamente, la sua rabbia si sgonfiava presto e Alice tornava quella di sempre: ragionevole e mite, e fin troppo razionale.

Quella sera fu diverso. Alice capì cosa facevo con i suoi file preziosi, e un attimo dopo già mi era addosso urlando e mi fu chiaro che non le sarebbe passata in fretta. Non fu una conversazione la nostra, ma piuttosto un duello. Lei mi attaccò subito, prima a parole, gridandomi con rabbia domande a raffica, e in un attimo prese anche a colpirmi con le mani. In testa, con pugni sul petto, continuando a urlare le sue domande: perché? per chi? come hai potuto? Balbettai risposte incomprensibili, cosa avrei potuto dirle per spiegarle ciò che spiegabile non era? Ma il mio biascicare la infuriò di più. Mi si avvicinò troppo con le mani e anche con tutto il corpo. Ce l’avevo addosso. Cercai di scostarmi da lei, ma fu inutile, mi allontanavo e lei si avvicinava. Mi colpì forte alla spalla con un cavalletto che aveva trovato su un tavolo; mi fece male, ma non volevo colpirla, provai a respingerla ancora, invano, allora cercai di liberarmi di lei nell’unico modo che mi riuscì: per un momento l’afferrai per le spalle e poi la spinsi con forza, lontana.

Ricordo che barcollò all’indietro prima di scivolare. Ricordo bene il rumore che sentii quando la testa incontrò lo spigolo di un tavolo lì vicino: un tack sonoro come di gusci d’uovo che si spaccano. Poi si accasciò per terra senza più parlare.

Rimasi a guardarla per un po’. Come era potuto accadere tutto così in fretta? Tre minuti, non di più, per incontrare un’Alice che avrebbe dovuto essere altrove, tre minuti per ammazzarla.

Il resto lo feci d’istinto, senza neppure capire cosa stavo facendo: riprendere i dischi, cancellare i log, controllare di aver eliminato ogni traccia che potesse associarmi a quel luogo e a quella morte.

Quando richiusi la porta del lab Alice era a terra, unica testimone ormai muta di quell’evento irreversibile.

Sono sdraiato sul divano. In testa si accumulano i pensieri come nuvole burrascose. L’idea di fare un altro tentativo con Alice non mi lascia tranquillo. Da Alice non scopriranno nulla, lo so, la scansione della sua mente è vecchia di un mese e lei non può neppure immaginare che sono io il colpevole da scovare. Ma non sono tranquillo. Il nostro primo incontro mi ha dimostrato una cosa: l’imprevisto è in agguato. Le cose sono andate nel verso sbagliato. Chi mi dice che non ci saranno imprevisti anche nel nuovo incontro che ci aspetta?

Allora penso: la copia della sua mente che ho prelevato dal suo computer; quella copia è nei dischi. Intatta. Perché non esercitarmi con lei? Scoprire le parole giuste da usare, o le battute sbagliate da evitare, così da prevenire certi comportamenti, minimizzare i rischi di reazioni che non vorrei?

Lo faccio. Accendo il computer, lancio la realtà virtuale e preparo la stanza d’ospedale perché sia come quella visitata alla MindSoft. Poi aggiungo il corpo di Alice sdraiato nel letto. E alla fine collego quel corpo alla mente di Alice. Col semplice sistema ad immersione RV che Alice usava col suo computer di casa entro anch’io nella stanza d’ospedale.

Ci incontriamo di nuovo.

L’inizio è una ripetizione del precedente incontro. Il risveglio nel letto, lei bendata, io che la saluto, la rassicuro e poi le racconto dell’aggressione, del ferimento, del ricovero. Ma stavolta cerco di misurare le parole, e le cose vanno meglio. Alice non si rivolta impaziente nel letto, non cerca di sfilarsi la benda.

«Devo dirti una cosa importante» le dico a un certo punto.

«Cosa?»

«La tua aggressione. Non è andata come ti ho raccontato.»

«Che vuoi dire?»

Ci penso bene a come spiegarglielo. Ma non c’è un modo facile. «Voglio dire che è finita diversamente. Non sei rimasta soltanto ferita. Tu sei morta...»

«Stai scherzando?» dice. È sorpresa. Ancora non afferra completamente. Ma capisco dal suo tono che comincia a preoccuparsi. Allora le spiego tutto, mentendole di nuovo: l’aggressore l’ha colpita, lei è caduta indietro, ha battuto la testa, è morta.

«E tu sei…?» mi domanda.

«Un avatar nel mondo virtuale che tu hai creato alla MindSoft per studiare le menti copiate. E tu sei…»

«Certo! La mente che ho scansito! La mia. Sono quella mente, giusto?» Non aspetta la risposta. Si alza in piedi e si toglie la benda, ma lentamente stavolta, e restiamo a guardarci, avatar contro avatar.

Non sembra sorpresa di scoprire ciò che è diventata. Non molto almeno. È strano, questa sua versione sembra prenderla decisamente meglio dell’altra sua mente. Ma, in fondo, questa è Alice: reazione rapida, lucidità, controllo logico. Questa è una situazione che già conosce, l’ha vissuta altre volte, anche se da una prospettiva ribaltata, quando era lei, ancora viva, a dialogare con la copia della sua mente. Così le ci vuole poco ad accettare di essere dall’altra parte, ora, in un mondo nuovo.

«Sì» le dico. «La tua mente scansita» Poi le spiego il resto, le racconto di Bellini e dell’ispettore che indaga sulla sua morte. Dell’idea di Bellini di parlarle nella realtà virtuale per scoprire chi può averla uccisa e perché.

«Dove siamo?» chiede. «Alla MindSoft? Ci stanno ascoltando ora?»

«Sì, siamo alla MindSoft, nel tuo lab» dico. Una bugia che lei non può controllare. «Ma non stanno ascoltando. Siamo soli» Poi cambio argomento: «Secondo te chi è stato?» le chiedo.

Ci pensa prima di rispondere. «Non lo so, non mi viene in mente nessuno. Non posso pensare a nulla di sospetto fino al giorno della mia scansione.»

«Qualcuno dei tuoi colleghi?»

«No. Non credo proprio» dice. Poi fa un’altra pausa più lunga delle precedenti. Mi guarda ancora, uno sguardo che mi penetra dentro e brucia come lava.

«Bruno» Mi dice d’improvviso. «Sei stato tu?»

«Io cosa?»

«Ad ammazzarmi?»

«Ma che dici Alice? Perché avrei dovuto?»

«Di ragioni potrei trovarne molte: invidia, disprezzo, paura, rancore. Tutte. Nessuna. Non lo so. Te lo chiedo… Sono sicura che hai scoperto la faccenda della copia. Non so come, non so quando, ma devi averlo scoperto per forza perché a un certo punto mi sono accorta che sei cambiato di colpo: sei diventato scostante, lontano, arrabbiato. E non vedo altro motivo… Te ne sei accorto giusto? E questa cosa non t’è andata giù. Ti nascondevo un segreto. Avevo un’amante, la peggiore che tu potessi temere: me stessa. E così chissà quante altre cose ti sono passate in testa… Dovevo parlartene lo so, ma non l’ho fatto. E tu non me l’hai perdonata. È così? Sei stato tu?»

Sono stupefatto. Ha dimenticato solo poche altre ragioni possibili: il furto del suo lavoro, per esempio, o l’inganno. «Pensi veramente che potrei ucciderti per cose come del genere?» le dico.

«Sì. Non è impossibile. Potresti farlo. E tu rispondimi: sei stato tu?»

Ci penso prima di rispondere, ma non ha senso negare: «Sì, è vero, sono stato io» dico. Semplicemente.

Stavolta Alice resta in silenzio per un tempo molto lungo. A digerire l’idea. Non è facile. Dalla sua prospettiva, il suo ultimo ricordo risale al tempo della scansione. È passato un attimo per lei, si sveglia dopo quell’attimo e scopre di aver attraversato lo specchio, è lei ora è la copia con cui era abituata a parlare, è morta, è viva dentro a un’illusione, e suo marito è il suo assassino.

Dopo questo silenzio mi domanda: «Perché mi hai ammazzata?»

A questo punto non so più che fare. Vorrei dirle la verità, dirle che è stato un incidente. Dirle che ha ragione. Invece la disattivo. Di colpo.

Devo pensare.

Mi metti una posizione difficile, Alice. Questo test doveva confermarmi che sei innocua, e che parlarti sarebbe stato inutile forse, ma non dannoso. Ora invece mi dimostri il contrario: parlarti sarà pericoloso. Che potrò dire quando ci vedremo se ti comporterai come stasera?

Ci penso a lungo a un modo per uscirne.

Mi torna in mente una sera che discutevamo. Casa, soggiorno, noi due seduti sul divano. Vino rosso dopo cena. Alice voleva farmi cogliere un punto nodale dei suoi studi: la realtà delle sue macchine pensanti.

«Anche loro hanno sensazioni, provano emozioni e dolore» mi spiegava. Ma questi per me erano concetti astratti. Conoscevo il funzionamento delle reti neurali sviluppate da Alice, però faticavo a cogliere l’essenza del suo discorso. Emozioni inscritte nelle macchine? Software che provano dolore?

Ben conscia della mia reticenza, a un certo punto Alice decise di cambiare strategia. «Con te la teoria non funziona» mi disse. Rideva. E senza preavviso mi mollò uno schiaffo. Forte, fortissimo. «Lo senti?» disse. «Lo senti il dolore?» Poi un altro, più forte ancora. Il calore dello schiaffo mi infiammò la guancia colpita.

«Ti ho fatto male?» mi chiese. Poi prese un libro dal tavolo e fece il gesto di sbattermelo in testa. «Adesso vuoi provare con questo?» disse. La bloccai intercettandole il braccio.

«Che fai reagisci?» sorrise in un gesto di sfida. «Sei arrabbiato? Stupito? Hai paura che ti faccia male ancora, vero? E dimmi: quanto sono reali per te la mia mano, il libro? E io? Sono reale? Adesso? In questa stanza, appoggiati su questo pavimento, seduti su questo divano a bere questo vino?»

«Guardati! Eccolo lì il tuo bel meccanismo di difesa che si risveglia! Te ne accorgi? I tuoi sensori periferici rilevano l’impatto della mia mano contro la tua pelle e lo stimolo ti schizza immediatamente fin dentro al cervello, genera segnali incontrollati: attenzione! emergenza! Alice all’attacco! Reagire prontamente, attivare sistemi di difesa, limitare i danni, modificare lo stato ormonale del sistema, stabilizzare l’umore, regolare l’aggressività! E si azionano mille altri processi di cui non sai neppure l’esistenza.»

«Guardati! Sei una macchina caro Bruno! Una macchina di carne che si crede l’unica capace di provare dolore e di capirlo!»

Fece una lunga sorsata dal suo bicchiere di vino. «È solo questione di coerenza tra le cose del mondo» aggiunse. «Dammi una mano, una guancia, e leggi fisiche che stabiliscono che succede se la mano si scontra contro quella guancia. Azione e reazione! Questo è il dolore! E allora perché dovrebbe essere diverso per loro? Sono macchine che reagiscono agli stimoli del loro mondo. Imparano a conoscere il mondo anche attraverso il dolore, proprio come noi. Perché vuoi negargli il diritto di provare dolore e di sentire che anche loro hanno un corpo da difendere, un corpo che nella loro realtà ha la stessa consistenza e complessità del tuo qui, in questa che tu chiami realtà?»

Alice era fatta così: illuminata, impulsiva, determinata a farmi capire le cose a modo suo. Quando si accorgeva che le sue parole non mi raggiungevano cercava l’aiuto nei fatti del mondo empirico. Prendendomi a schiaffi, per esempio.

Ricordo bene il dolore di quegli schiaffi. E soprattutto la lezione che ho imparato quella sera. L’ho imparata benissimo. Sono quegli schiaffi ora a suggerirmi come risolvere il mio problema.

Ora so come affrontarla.

Stamattina sono ancora in lutto, così non vado a lavorare e ho tempo di comprare quel che mi serve: un computer e due hard disk capienti.

Il pomeriggio lo passo a preparare tutto. Faccio qualche telefonata, installo i programmi nel computer nuovo, poi infilo il computer e il resto in macchina e guido lontano, verso un luogo sicuro. Lì sistemo il computer, connetto gli hard disk, lancio i programmi e controllo che tutto sia a posto. Quando ho finito stacco il monitor, la tastiera, il mouse e li riporto in auto. Mi allontano. Nessuno farà caso a questo computer in più, acceso tra mille altri computer accesi.

Poi sono a casa, ansioso di parlarle ancora. Mi infilo il sistema di immersione RV e ritorno da Alice nel suo mondo virtuale.

La riattivo. Alice è ancora nella stanza d’ospedale, nella stessa posizione in cui l’ho lasciata ieri.

«Ciao Alice» le dico.

C’è un momento lungo di silenzio. «Cosa?» dice sorpresa. Chiaro, lei ancora si aspetta di sapere perché l’ho uccisa. La domanda che ha formulato ieri, prima che la spegnessi. E io invece la saluto come se ci fossimo appena incontrati.

«Mi saluti?» dice. Non capisce ancora. «Cosa…?»

«Ti ho messo in stand-by. Ieri…» le rispondo. «Viviamo in realtà diverse ora. Il tuo tempo non è il mio. Per me è passato un giorno. Per te il tempo si è fermato.»

Pausa. Sta elaborando l’informazione. Prende atto delle regole del suo nuovo mondo. Ma dice quasi subito: «Va bene. Ieri ti ho chiesto: perché mi hai ammazzata? Te lo chiedo ancora. Vuoi rispondermi?»

«È stato un incidente» provo a dirle. Ma poi mi fermo; inutile proseguire, non voglio farle sapere che l’ho tradita prima ancora di ucciderla.

Così le dico: «Ieri ti ho mentito. Non eravamo nel tuo laboratorio. Alla MindSoft ho rubato una copia della tua mente e volevo fare un test nel computer di casa. Volevo un incontro privato con te per scoprire come ti saresti comportata prima del nostro incontro ufficiale» Mentre le parlo guardo questa sua versione virtuale, così bella, così assolutamente identica a quell’Alice viva che ho conosciuto, ed è fortissima la sensazione di riaverla accanto. Così mi è difficile usare con lei una rudezza che tra noi non c’è mai stata. Vorrei evitarla. Vorrei tornare al tempo di quei nostri dibattiti accesi davanti a un bicchier di vino. Ma non posso. Non posso più.

«Domani dovrò interrogare la tua copia alla MindSoft e volevo essere pronto ad affrontarti. Ecco perché ieri ci siamo parlati. Ma non posso rischiare che domani si ripeta quel che è successo ieri e che tu…»

«…Che io scopra subito quello che mi ha ammazzato, giusto?»

Ignoro il suo sarcasmo. «Giusto. Come puoi immaginare, non è esattamente quel che voglio.»

«Chiaro. Però vedo un problema, caro Bruno. Io sono io, qui e adesso come lo sarò domani. Ieri non mi ci è voluto molto a capire che sei tu l’omicida. Domani cambierà il computer nel quale sono installata, ma di certo non cambierà la mia mente. E cosa ti fa credere che domani non arriverò a capire quel che ho capito oggi? Sapranno che sei tu l’assassino che cercano. E tu non potrai fermarci.»

Ride ora. «Non è buffo?» dice. «Nonostante io viva rinchiusa in questa stanza d’ospedale, in una realtà più limitata della tua, ho più controllo su di te di quanto tu non ne abbia su di me. Non te la caverai.»

Mi fa paura sentirla parlare così. Non è lei veramente. È cambiata. È razionale e attenta come sempre, determinata come sempre, ma ha assorbito completamente l’idea di essere una mente senza più un corpo di carne. In un tempo rapidissimo. La cosa sembra quasi non interessarla più. È già oltre, in una dimensione lontanissima. Completamente concentrata sull’attacco. Forse l’idea di essere morta, o immortale, l’ha spogliata di ogni emozione.

Ma questa non è lei. Alice, la vera Alice, è morta.

«Potrei resettarti» le dico. «O spegnerti. Ma non sarebbe una soluzione. Posso farlo con te, ma non con la copia nel tuo laboratorio. Non davanti a testimoni.»

«Giusto! Non posso che darti ragione, non ti aiuterà. E quindi come vuoi venirne fuori?»

Sono stanco di discutere ancora con lei di ragioni e di colpe, di punizioni. Le dico. «Mi spiace che siamo arrivati a questo punto, mi spiace che tu sia morta, ma è stato un incidente. Non volevo ucciderti. Tu sai che ti amavo.»

E che ti amo ancora, vorrei dirle.

Alice ride, storcendo la bocca, e guardarla così mi fa male. «Mi amavi, certo» dice. «Infatti mi hai ammazzato per dimostrarmi il tuo amore, e saresti pure pronto a rifarlo, anche se adesso ti dispiace tanto!» Ride ancora. «E non vuoi neanche spiegarmi perché l’hai fatto. Ma almeno dimmi una cosa: come pensi di cavartela?»

Questa sua aggressività non l’avevo prevista, ma non importa. Le sue parole non potranno cambiare il destino che le ho riservato.

Lascio scorrere secondi di un tempo uguale per entrambi, anche se diversi sono i mondi in cui viviamo. Lei scruta incuriosita il mio avatar muto. Finora siamo rimasti lontani l’uno dall’altra. Ci siamo guardati e parlati, ma sempre a distanza. Io, col mio avatar in piedi in un angolo della stanza, Alice in piedi davanti a quel letto d’ospedale che l’ha vista nascere. Alla fine le dico: «Mi spiace Alice, davvero. Ci ho pensato molto. E posso solo proporti un accordo. Scusami per questo…»

Faccio avanzare rapidamente il mio avatar contro di lei e prima che lei possa reagire la colpisco. Uno schiaffo forte, fortissimo. Alice urla per la sorpresa e il dolore e cade all’indietro sul letto. Grida e comincia a piangere anche, coprendo con la mano la guancia colpita.

Io, nella mia realtà non ho sentito nulla. Nessun dolore. La mia mano si è spostata nell’aria per guidare la mano dura del mio avatar. Ma sono certo che l’impatto di quella mano sulla guancia di Alice è stato efficace. Lei l’ha sentito lo schiaffo, e ha reagito, e ha provato dolore.

Le dico: «Una sera mi hai preso a schiaffi per insegnarmi che significa il dolore nelle tue macchine. Te ne ricordi? Be’, mi hai convinto. Avevi ragione. E adesso voglio parlare ancora di dolore. Del tuo. E anche di amore.»

Le spiego la mia idea. «Tu ti ami» le dico. «Lo so, conosco l’amore che provi per te stessa. Ma ti ami abbastanza? Dimmi di sì, e non mi deluderai. Dimmi di sì e ti aiuterai a non soffrire.»

Le parlo d’amore per parlarle di dolore. Le racconto dell’altra copia della sua mente che ho installato nel computer che ho comperato oggi. Quella copia non l’ho portata in vita in una stanza d’ospedale. L’ho attivata in un ambiente semplificato: è una stanza chiusa. Senza porte, senza mobili, senza finestre. Una stanza vuota. Il computer non è collegato a nulla: non c’è interfaccia per la connessione col mondo, non c’è monitor o tastiera. E l’ho nascosto in un luogo sicuro. Nessuno si farà domande sulla sua esistenza. Continuerà ad andare fin quando ci sarà elettricità, o fino a rompersi.

«Dentro a quel computer, dentro a quella stanza ci sei tu» le dico. «Con i programmi che hai sviluppato sei riuscita a costruire un corpo perfetto che può conoscere il dolore, ma che è forte e può vivere all’infinito. Ora quel corpo gioca contro di te. In quella stanza vuota c’è un’altra copia della tua mente lucida connessa a quel corpo immortale. Se domani deciderai di parlare mi condannerai, certo, ma condannerai anche te stessa. Quella tua copia nella stanza chiusa non troverà riposo e non troverà pace. Sarà condannata a una vita eterna da prigioniera. Avrà fame e non potrà mangiare, ma non saprà morire di fame. Avrà sete senza potersi dissetare. E non potrà cercare l’aiuto di nessuno. Certo, potrebbe ferirsi schiantandosi contro le pareti della stanza, ma non riuscirà mai ad arrivare fino in fondo. Il corpo perfetto che hai creato per lei sarà forte abbastanza da sopravvivere per sempre a quegli schianti. E quello sarà il male minore. Te lo immagini vivere per sempre nel silenzio più assoluto, da soli, in una stanza vuota dalla quale è impossibile fuggire?»

«Mi spiace Alice» concludo. «Ma non mi lasci scelta.»

Dopo il mio racconto trovo Alice meno combattiva. Non replica, non urla, non mi insulta. Se ne sta in silenzio seduta sul letto, con una mano sulla guancia colpita. Nel suo mondo, il suo corpo ha reagito correttamente al colpo che le ho dato: la guancia è arrossata e gonfia. E so che lei prova dolore.

«Pensaci» le dico. «Non ti metto in stand-by, così hai tempo per riflettere e decidere cosa vuoi fare.»

«La spegnerai veramente?» mi domanda dopo un po’.

«In cambio del tuo silenzio? Sì, è una promessa. Resterà spenta fin quando tu resterai muta.»

Annuisce tristemente. «Certo che il tuo è un modo ben strano di dimostrarmi quello che chiami amore» dice. Fa un’altra pausa. «Un’ultima cosa» dice. «Domani, dopo il nostro incontro, stacca anche me. Non parlarmi più. Non voglio parlarti mai più.»

Poi si gira verso il muro per non guardarmi in faccia.

Non parlerà. Ha prevalso il suo amore smisurato per se stessa. Non può lasciare che io infligga a una sua copia un dolore troppo grande. Non può farsi del male a quel modo.

Torno alla MindSoft a un’ora tale da non destare sospetti. Dopotutto ci lavoro ancora qua ed è normale che mi si veda in giro, anche se forse, due giorni dopo il funerale, dovrei essere altrove. E comunque non ho scelta: devo correre il rischio.

Dal mio ufficio riporto in vita l’utente autorizzato Mario Rossi. Ho ancora bisogno di lui. Non si sono accorti della sua presenza e non se ne accorgeranno neanche stavolta. Lancio il software che mi apre la backdoor di accesso all’information manager del sistema di sicurezza e mi preparo all’operazione di resurrezione.

Dopo sono davanti al laboratorio di Alice col badge in mano. Anche stavolta la porta si apre senza problemi. Il cuore è un tamburo che batte impazzito. Cerco di fare in fretta per sostituire i file, apro la cartella AliceMind, cancello i file con la configurazione iniziale della mente di Alice e aggiungo quelli che mi sono portato dietro da casa, quelli che definiscono la nuova Alice con la quale ho siglato il patto per la libertà.

Poi sono in strada. È andata. Nessuno mi ha visto. Per la seconda volta Mario Rossi è svanito. Tutti i log di accesso sono cancellati. Non troveranno impronte. La nuova Alice riposa nel computer del suo laboratorio.

Continuo a camminare verso casa.

Tutto è andato come previsto. Alice è stata di parola e non se ne è venuta fuori con colpi di scena. E in fondo non ha neppure dovuto mentire. Si è semplicemente limitata a rispettare il copione concordato: Alice svegliata nel letto d’ospedale, Alice stupita dell’incidente, ma poco curiosa. Tranquilla. L’aggressione? Non ricorda nulla. Un movente? Non saprebbe trovarne uno. Presunti colpevoli? Amici, conoscenti, colleghi, concorrenti? Niente che lei possa immaginare. Altro? Sospetti? Idee? Nulla, il vuoto assoluto. E d’altra parte, cosa ci si poteva aspettare?

Tornato nel mondo vero della MindSoft ho preteso che Alice fosse cancellata. Se volete giocare con le menti, usate quelle di qualcun altro!, ho detto a Bellini.

Era un mio diritto, non me l’hanno negato. Così, hanno eliminato la configurazione della sua mente davanti ai miei occhi. Alice è morta per sempre. Per capire cosa le è accaduto veramente dovranno percorrere altre strade.

Mi scopriranno? Non lo so. Ho cancellato i segni del mio passaggio nel laboratorio, ma come posso sapere che non se ne verranno fuori con qualcosa di nuovo? Scaveranno nella mia vita, questo è sicuro, e quando torneranno sarò capace di nascondere anche le tracce della mia colpa?

Esco dalla MindSoft con una sensazione di leggerezza vaga. Piove di nuovo. Con l’auto mi infilo nel traffico: avanzo, mi fermo, riparto. Intorno c’è frastuono di città.

Sono soddisfatto? No, naturalmente. Certo, non mi hanno scoperto, ma non basta questo a rischiararmi la vita. Alice è morta, io sono colpevole. L’ho ingannata e tradita, l’ho ammazzata.

Guido verso casa: semafori e traffico, la pioggia forte che rimbalza contro i vetri, gente con gli ombrelli colorati, motorini e auto fitte. Guidare è un tormento. Procedo a scatti, con lentezza, poi velocemente.

Adesso ci sono cose da fare: consegnare il materiale, liberarmi dei compratori, disattivare Alice seppellita nella stanza chiusa, cancellare la copia di Alice nel computer a casa. È come ucciderla di nuovo, ma cos’altro potrei fare? Tenerla? Convincerla a parlarmi come se nulla tra noi fosse successo? Cominciare una nuova vita con la mia seconda moglie rinchiusa dentro a un altro mondo?

Pensieri. Pensieri. Guido distratto in questo traffico fuori controllo. Troppo veloce. Troppo tardi mi accorgo del semaforo rosso; freno, ma sono già al centro dell’incrocio, il cuore mi avverte del pericolo quasi prima che siano gli occhi a dirmelo, in un secondo il battito si fa accanito, da destra vedo spuntare il muso di un camion in corsa. È una massa nera che mi viene addosso. D’istinto accelero tentando di sfuggire all’impatto, poi penso: non ce la faccio! Il muso del camion riempie l’abitacolo. C’è un rumore assordante di metallo che si piega, un lampo, l’impatto della spalla contro metallo tagliente, poi contro il petto e la testa, e un dolore che assorbe ogni cosa. Poi una luce che strappa via dal mio corpo ogni dolore. In quella luce vedo Alice.

Non sono morto.

Apro gli occhi. Sono steso su un letto. Confuso. Chiudo gli occhi. Apro gli occhi. Vedo una stanza spoglia: la finestra, un tavolo. E qui vicino al letto c’è una donna seduta che mi sta fissando.

Alice!

Chiudo gli occhi, apro gli occhi. Paura. Pensieri storti. Dolorosa consapevolezza. Alice.

«Alice…» dico. Stendo un braccio verso di lei. Lentamente mi sistemo a sedere sul letto.

«Tranquillo Bruno, sono qui.»

«Dove sono?»

«In un ospedale. Hai avuto un incidente…»

«Sì» dico «l’incidente…» Ricordo il muso nero del camion che mi veniva incontro. Lo schianto. «Ma.... ma tu…?»

«Come stai?»

«Io sto bene, però sono confuso, non ho dolori ma …» mi stropiccio gli occhi. Prendo tempo. Qualcosa non va. Alice. Vederla non mi è di conforto. Non dovrebbe essere qui ora. Alice è morta.

«Alice…» le dico «da quanto tempo sono qua?»

Fa una pausa prima di rispondere. «Dipende.»

«Come dipende? Dipende da cosa?»

Altra pausa. «Stiamo parlando del tuo tempo o del mio?»

Qualcosa non va. Cerco di non prestarle attenzione. «Quanto tempo è passato?»

«Nulla, se la guardi dal tuo punto di vista. Vent’anni, secondo il mio tempo. Ora noi siamo a un passo dal tempo della Singolarità che tanto ti spaventava. E tu ci sei dentro in pieno.»

Vent’anni. Dunque è come temevo. Sono morto. Chiudo gli occhi. Apro gli occhi. «E tu sei…?»

«Un avatar. In un mondo virtuale dentro a un computer quantistico.»

«E quindi io sono morto, vero? Nell’incidente?» le chiedo.

«No Bruno, non capisci. Non sei morto.»

«Come io non..?»

«Tu non sei morto perché non sei mai stato vivo, Bruno.»

Non capisco. «Io…» dico, ma non so come replicare. Non capisco. Alice mi guarda indifferente. Provo a decifrare nei suoi occhi quel che mi ha detto. Non sono morto. Non sono mai stato vivo. Alice mi lascia riflettere in silenzio. Ma non ci arrivo.

Alice dice: «Bruno, ascoltami bene. È inutile girarci attorno, per cui sarò diretta e breve; non ho né il tempo né la voglia di spiegarti. Ma non posso lasciarti andare senza nemmeno una parola. Quindi ascoltami bene e poi sparirò dalla tua vita.»

Sento che le sue parole mi apriranno un abisso nero nel petto; ma mi assesto meglio nel letto per ascoltarla.

«Tu non sei mai stato vivo nel senso che credi» continua Alice «perché sei un modello di mente artificiale. Il tuo mondo, la tua vita intera è stata solo una simulazione e adesso sei arrivato alla fine. Sei un test, Bruno, uno studio. Se ti guardo con l’occhio dei ricercatori di vent’anni fa ti direi che sei un sistema pensante perfettamente riuscito. Dalla nostra prospettiva però è diverso: ti sei dimostrato fin troppo umano e sei pieno di quei tratti di quella umanità malata che è proprio ciò che noi vogliamo superare.»

Il tono delle sue parole è distaccato, lontanissimo. L’indifferenza che mi mostra agghiacciante. Non riesco a cogliere la portata di quanto mi dice. La sua rivelazione va oltre ogni orrore che potrei sognare.

«Tu sei semplicemente umano, là dove noi cerchiamo qualcosa di più» continua Alice. «Sei nato per indicarci la direzione verso il futuro dell’umanità, verso una mente migliore e di ordine superiore. Invece ci hai soltanto mostrato i limiti del nostro progetto. La tua struttura mentale è limitata. Se manteniamo questa tua struttura potremo solo avere copie di un’umanità che non ci interessa più. Quindi dobbiamo percorrere altre strade per scoprire quello che cerchiamo…»

«Le cose stanno così, Bruno. Mi dispiace.»

«Non ho altro da dirti. Non devo spiegarti più nulla. Mi resta solo una domanda: cosa vuoi che ti succeda?»

Non trovo la forza di replicare. «Cosa?» balbetto.

«Non ti sei fatto molti scrupoli a eliminare le copie di tua moglie quando si sono dimostrate un problema per te. Lo stesso potrei fare io con te: spegnerti. Cancellarti. O potrei tenerti vivo all’infinito in una stanza vuota dalla quale non potrai mai uscire. Ma per noi sei solo una simulazione, un dispendio modesto di energia. Quindi ti regalo una possibilità ulteriore: posso tenerti in vita. Potrai continuare a vivere nel tuo mondo simulato. Ma non avrai il sollievo dell’oblio. Dovrai vivere nella simulazione sapendo cosa sei.»

«Pensaci» mi dice. «Non ti metto in stand-by, così hai tempo per riflettere e decidere cosa vuoi che io faccia con te.»

Mi sforzo di pensarci, anche se pensare, ora, mi sembra un compito impossibile.

Preferirei vivere, chiaro. Ma non dentro a una stanza chiusa, solo e prigioniero per sempre.

Allora affronto l’idea di un dissolvimento. Cancellato. Il vuoto assoluto. La mia stupida non-vita smantellata. Svanire in una bolla di luce. Forse è questa la soluzione.

Poi però mi vedo anche tornare al mio mondo, dentro a una vita che finora ho chiamato normale. Che normale non sarà più: senza più Alice, e con Mancuso che continuerà la sua caccia all’assassino, e con la consapevolezza della mia natura artificiale. Sono soltanto il risultato di una computazione avanzata, scie di bit indifferenti processate a basso costo da un computer qualsiasi.

Mi vengono in mente certe parole che ho detto ad Alice: Tu ti ami le ho detto. Conosco l’amore che provi per te stessa. Ma ti ami abbastanza? Dimmi di sì, e non mi deluderai. Dimmi di sì e ti aiuterai a non soffrire.

Ora queste parole le ripeto, ma rivolte a me stesso, e immagino che sia qualcun altro a pronunciarle: Alice, mia moglie morta; Alice, il mio angelo della morte spuntato dal futuro per rivelarmi l’effimera sostanza della mia esistenza.

Mi amo? Mi amo abbastanza?

Non ci penso troppo. La risposta non è difficile.

Allora scendo da questo letto d’ospedale, mi metto in piedi davanti all’avatar di Alice: «Sono pronto» le dico. |