|

Pioggia. Non è la prima volta che capita, la pioggia d’inverno, fitta, violenta per un giorno, due anche, o tre, tre giorni di fila. Con l’acqua che invade prati e strade, allaga le cantine e i primi piani delle case. Non è la prima volta, ma ora è diverso: tre giorni di pioggia, poi quattro e cinque, poi un’intera settimana e oltre, i canali sono già traboccati da un pezzo e l’acqua scende e scende, le strade sono fiumi fangosi, ho visto auto navigare per quelle strade come barche alla deriva, si moltiplicano gli incidenti, le linee elettriche saltano, e le piazze sono piccoli laghi. La pioggia si mescola con l’acqua delle fogne impazzite, risale putrescente, livella le superfici.

È la fine del mondo che arriva, penso mentre cammino verso l’ingresso della metropolitana. È così che immagino il diluvio: masse d’acqua che scendono per coprire, per annullare. Miliardi di gocce. Una forma di pericolo suddiviso e moltiplicato e infinito.

Il vento spazza le gocce, non c’è ombrello che tenga, la pioggia bagna tutto, gente e auto e animali. Sono zuppo. E gelato. Odio l’acqua, odio camminare sotto la pioggia. Vai a fare le foto della grande pioggia! hanno detto in redazione. Prendendomi per il culo, anche. Ridendo mentre lanciavano occhiate divertite oltre le finestre, sguardi lontani al cielo cupo, alla pioggia. Scatta ogni cosa, quello che vuoi, ma foto buone, subito! È la tua grande occasione!

Facile a dirsi. Le foto della grande pioggia...

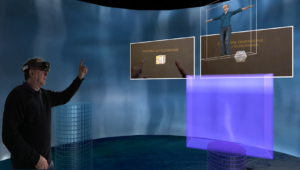

Fa buio presto a dicembre. Difficile scattare foto di notte. È per questo che ho pensato alla metropolitana: è il luogo perfetto per rappresentare l’avvento del diluvio senza bagnarsi troppo. Osservare il diluvio da sotto, nelle viscere della città.

L’acqua è un pericolo che cova in silenzio. Vorrei scoprire le forme di quel pericolo incise nei volti dei passeggeri, mentre fuggono dall’acqua e scivolano nei tunnel scavati nel cuore profondo della città.

È al pericolo che sto pensando mentre mi infilo per le scale della metro. Scendo di corsa concentrato sull’ombrello da chiudere e sui gradini umidi, e mi accorgo tardi di questo corpo mobile che scende veloce le scale. È un’ombra, niente più. Ci scontriamo. L’impatto è breve: stoffa bagnata contro stoffa bagnata. Apro la bocca per borbottare parole, scuse forse, o altro, ma poi con gli occhi mi scopro a fissare altri occhi puntati nei miei. Verdi e grandi. E non trovo più parole.

È una donna. Bella: naso piccolo, viso tondo, labbra molto rosse. È come un gatto in piedi. Un gatto che mi scruta. Pericolo! sembrano dirmi quei suoi fari verdi che mi tiene addosso.

Un secondo, due secondi. Siamo troppo vicini, ma non mi sposto. Tre, quattro secondi. Non trovo parole. È chiaro, è infastidita dallo scontro e dalla mia presenza, pure neanche lei si sposta, e rimaniamo immobili come oggetti freddi abbandonati sulle scale.

Cinque, sei. Dopo quel silenzio lungo è lei a scuotersi, e se ne va, ignorandomi. Si allontana, svanisce in basso.

Affronto altri gradini e poi scendo ancora. A piedi, perché le scale mobili sono bloccate. Il neon è guasto, lancia deboli segnali a intervalli: acceso, spento, acceso. Luce bianca, oscurità, luce. A ogni mio passo. E d’improvviso mentre cammino mi ritrovo di nuovo a fissare occhi, verdi ancora, quelli di una donna stampata su un manifesto. Gigantesca, mi lancia occhiate complici laterali. Sorride. Denti bianchi e un rossetto lucido. Mi invita ad acquistare un cellulare, e sono certo che continua a osservarmi mentre procedo. Sento i suoi occhi su di me, e subito penso all’altra donna incontrata sulle scale. Altro sguardo verde. Mi sarebbe piaciuto fotografarla, catturare attraverso il suo volto bagnato le tracce appena visibili di un pericolo trascurato, o forse imminente. I segni di una paura per il diluvio.

Il pensiero di quello sguardo mi resta addosso appiccicato come un vestito bagnato anche quando arrivo sulla banchina, nella luce finalmente.

Sull’altro lato poche persone in attesa. Tra noi le rotaie. Vedo donne, tre, vicine l’una all’altra. Dietro di loro qualcuno con lo spray azzurro ha scritto sul muro: acqua, acqua ovunque. e tutte le barche affondano. acqua, acqua ovunque, e non una goccia da bere.

Molto opportuno, ora. Pronti per il diluvio!

Cerco le donne nel mirino della macchina fotografica. Le inquadro. Campo medio. Scatto, congelo la scritta sul muro e i tre corpi davanti. Colori: azzurro, rosa, verde. E poi i vestiti: giallo, rosso, nero.

Scatto ancora. Altro campo medio. Verticale. Taglio via una donna, ne rimangono due, in piedi, nello sfondo le piastrelle: macchiate, sporche.

E scatto ancora.

L’apparecchio fotografico è simile a una pistola; identica la precisione, uguale la voracità. Perciò con lo zoom mi avvicino vorace e mi concentro su una delle donne. Trent’anni al massimo. Mezzo busto. Scatto: vestito giallo, macchie d’acqua sulle spalle, capelli bagnati sotto al cappello, rossetto, occhi immersi nell’ombra del cappello. Naso imponente. Nello sguardo una solitudine incolmabile.

Scatto. E mi accosto con più insistenza su di lei. Un primo piano: la testa al centro dell’inquadratura a spezzare la scritta acqua, acqua. L’orlo del cappello; sotto, capelli biondi, bagnati. Rosa, azzurro, giallo, bianco. Un neo sulla guancia sinistra.

Scatto. Perfetta.

In più punti dal soffitto scende acqua. Mi distrae il gocciolio intenso, come di cascata. E rumori più sordi, e borbottii lontani. È il diluvio che avanza. È la pressione che aumenta. Mi immagino strati d’acqua pesante avvolgere le pareti esterne dei tunnel, della stazione, cercare di afferrare i muri e poi spingere. Potremmo morire tutti, adesso, schiacciati d’improvviso dalla forza di onde d’acqua impazzita. Eliminati dal diluvio che scende dall’alto...

Torno alle foto; mi concentro sulla donna: il naso, quelle sue labbra rosse. Con lo zoom mi accosto di più, fino a vedere solo un occhio, il neo, porzioni di guancia, la q azzurra sullo sfondo sottratta alla parola acqua. E un ciuffo di capelli.

Forse la donna intuisce la mia presenza indiscreta. Alza la testa mentre sto per scattare, il suo occhio riempie un terzo dell’inquadratura. Verde. Spalancato. Il resto è pelle, guancia, labbra. Mi blocco. Cos’è che c’è scritto in quell’occhio che mi fissa? È paura? Noia? Tristezza? Disperazione?

Non riesco a cogliere il senso di quello sguardo. Ma non c’è tempo per capire, così scatto prima che lei si muova ancora.

L’acqua e la donna e la solitudine. Perfetto.

Non credo che in redazione accetteranno queste foto. Troppi dettagli. Potrebbero essere qualsiasi cosa, invece loro vogliono le foto della grande pioggia. Quella su, fuori, in superficie. Foto d’acqua, acqua dappertutto, e gente disperata, allontanata da casa. E sullo sfondo fiumi che erano strade.

Lo so che non le accetteranno. Ma non importa. Questa è la grande pioggia per me. Qui sotto, qui dentro. Questa donna con lo sguardo perduto tra i binari, e la parola acqua alle spalle, a fasciarle la testa. È lei la grande pioggia.

Vorrei baciarla ora, questa donna sconosciuta che si è impressa nel mio rullino.

Undici e venticinque. Mezz’ora al massimo, poi tutti a dormire, fine delle corse, fine delle foto. Ma non è andata male, ho riempito tre rullini, in redazione avranno le foto che volevano, qualcuna almeno. Così non mancherò di rappresentare l’arrivo della pioggia infinita. Dal mio punto di vista, naturalmente.

Volevano l’acqua. Avranno l’acqua. Di notte. Nel sottosuolo. A invadere la terra. Colare, picchiettare, scendere, bagnare, impregnare tutto. Ho scattato le foto che volevano. Insomma, più o meno.

Però di questi tre rullini uno è per me soltanto, è quello con gli scatti che non verranno mai pubblicati. Gente bagnata che ritorna a casa tardi. Volti preoccupati. Primi piani. Ombrelli che colano acqua sui pavimenti sporchi delle vetture. Primi piani. Piedi zuppi, scarpe macchiate, vestiti impregnati di pioggia, facce umide, capelli fradici. Piani medi. Pubblicità di liquidi colorati che fanno da sfondo a uomini infangati, a donne stanche da troppa acqua che camminano impazienti lungo la pensilina. Colori di cartelloni pubblicitari: tutti i colori. I neon bianchi. Le piastrelle sporche.

Nelle vetture percorro spazi avanti e indietro, da un capolinea all’altro. Vedo mani appese alle sbarre di metallo dentro ai vagoni. Vedo un cane solitario, bagnato, col pelo a ciuffi, lo sguardo spaventato.

Ultima corsa. Entro nel vagone di testa. Siamo in pochi ormai, solo quei pochi pazzi che non si sono ancora infilati a casa, al caldo.

Così mi preparo per gli ultimi scatti nel cuore della terra prima della fine del mondo. Inquadro svogliato, perché le immagini ormai si ripetono, ma a un certo punto l’occhio registra dettagli fuori posto. È una frazione di secondo. È un avvertimento dell’occhio che vede prima ancora che io capisca. Inquadro un ragazzo, poi una donna seduta, la sto puntando con l’obbiettivo e d’improvviso so che qualcosa non va: la donna. È proprio con lei che mi sono scontrato all’ingresso della metropolitana. Più di cinque ore fa.

Mi allarma la sua presenza nel treno. Mi preoccupa il suo volto, ciò che vi intuisco nascosto dentro. Vedo un viso che non sa sorridere. E a inquietarmi è anche il suo sbattere le ciglia troppo in fretta, il suo lanciare sguardi furtivi in giro. Ritorna troppo spesso con gli occhi all’orologio, spostando la testa a scatti.

È come un animale che annusa l’aria per fiutare un pericolo prima ancora che il pericolo si manifesti. Osservandola attraverso il mio obbiettivo, lo intuisco con chiarezza cristallina: il pericolo è nell’aria. E lei lo sa.

Sta per accadere qualcosa.

E infatti qualcosa accade, uno schiocco forte precede di un istante l’oscurità totale. È uno scatto feroce d’ingranaggi che si spaccano. Poi la vettura rallenta fino a fermarsi. Fine della corsa.

Pochi istanti e il treno è già ricolmo di suoni: urla, proteste, lo spavento gridato. Tante voci assieme nella notte imprevista.

Ultima corsa. Siamo nel buio del tunnel. Al centro del buio.

Ma qualcuno è riuscito ad aprire le porte azionando le leve d’emergenza, aria fresca entra nella carrozza e possiamo respirare.

I passeggeri si placano, quasi col timore di parlare a voce alta nell’oscurità. Così nel buio, nell’improvviso silenzio, possiamo ascoltare i tunnel. Suoni inediti: scricchiolii di metallo, l’eco sorda di rumori sconosciuti. Sono fruscii come di piante in crescita veloce; è lo squittire debole di creature che vivono nel buio. Poi un odore indistinto sale nella vettura; è rivoltante. Ricorda gomma bruciata, grasso animale, la muffa, il sangue.

Aspettiamo a lungo. Ogni protesta è inutile ormai. I primi cominciano a scendere quando è chiaro che il treno non ripartirà. È finita per stanotte. Niente elettricità. Niente ritorno. Inutile aspettare. Fuori, solo la grande pioggia è in attesa.

Scattano accendini. Ombre mobili tremano nel buio. Ombre che si preparano all’uscita.

E finalmente scendono. Molti si buttano a destra, verso la stazione appena passata, verso l’uscita, verso casa, verso la fine della notte. Ma non tutti. Intravedo altre figure uscire e incamminarsi a sinistra, più a fondo nel cuore del tunnel. Sono quattro donne, lo capisco dal moto dei capelli lunghi che si appoggiano sulle spalle, dalla linea dei vestiti e dei fianchi. Spariscono una dopo l’altra oltre la porta della vettura.

Sono rimasto solo. Tutti andati. Sfilo l’accendino da una tasca, lo accendo, mi avvicino all’uscita, con la fiamma in mano sfioro l’orlo di buio oltre la porta. Apro chiazze di luce nel tunnel: il muro inerte, un passamano di metallo. Leggo scritte sui muri: dichiarazioni d’amore, ricordi di amplessi. Le tracce di altre presenze, i segni del passaggi di altri umani in questo territorio d’ombra.

Cosa sto aspettando?

In basso vedo riflessi d’acqua. Scendo con cautela. C’è silenzio fitto. C’è acqua attorno, il tunnel è inondato, subito l’acqua mi riempie le scarpe. Guardo a destra, verso la stazione, poi a sinistra. Nel silenzio colgo il suono lontano di passi. Sono le donne del treno che si muovono nell’acqua. Scorgo le loro sagome vaghe dirigersi verso una luce. Una luce che non dovrebbe esserci.

Se è per questo, neanche io dovrei esserci ora, qui.

Che fare?

Cerco aiuto nelle scritte sul muro. Calcolo i rischi della situazione. Devo tornare con gli altri verso la stazione e affrontare ancora la pioggia e terminare così questa notte d’acqua? O seguire le donne nel buio?

Minuti più tardi procedo lungo il corridoio costruito tra il muro e la linea dei binari. Macchina fotografica in mano, pronto allo scatto. Alla luce dell’accendino leggo scritte: l’acqua è la madre, oppure altro: l’acqua si prenderà cura del mondo!

Mi avvicino alla fonte di luce. Nessuno in giro. Arrivo a un quadrato di cemento, oltre c’è una porta. È da lì che arriva la luce. Gialla, come un faro nella notte.

Entro. Procedo lungo un corridoio breve e alla fine trovo una botola aperta. Con l’accendino in mano mi affaccio guardingo oltre l’apertura ed esploro il buio. Vedo una scala a pioli che scende nel nero. Sotto, rumore d’acqua.

Che fare?

Esito, ma alla fine mi infilo nella botola, reggendomi ai pioli viscidi. Scendo e c’è acqua attorno, trasuda dalle pareti umide, goccia dall’alto, scorre in basso con suono di torrente, altra acqua la immagino spostarsi rapida dentro ai tubi appesi alle pareti del cunicolo che mi guida in basso. E c’è altra acqua sotto che mi aspetta, ne sono certo.

Cinque metri e la scala è già finita. Con attenzione appoggio i piedi per terra, l’acqua mi arriva alle caviglie. Sono zuppo ormai e il freddo mi risale addosso, mi ruba calore. Riprendo l’accendino, la fiamma mi mostra una porta. Mi avvicino spostando masse d’acqua con i piedi. Apro la porta con cautela. Oltre la soglia di nuovo luce. Mi sporgo, ma non c’è nessuno in vista, allora avanzo.

Lampadine fioche appese al soffitto illuminano malamente una grande sala completamente allagata. Pareti di pietra, molte colonne, macchinari in disuso, ombre lunghe. L’aria è greve, sa di chiuso e muffa. In lontananza, quattro tubi giganteschi piantati nel muro sputano nel locale getti violenti d’acqua. Acqua che si lancia ribollendo su altra acqua.

Non ci vorrà molto a riempire la sala. E poi l’acqua dilagherà sottoterra, nei tunnel sotto alla città che dorme, e si aprirà una strada in alto per congiungersi con l’acqua di superficie.

È il diluvio che arriva dal basso...

Quest’idea mi spaventa, e già penso di tornare indietro, ma un nuovo scroscio si unisce agli altri, improvviso e più lontano, ma forte abbastanza da attirare la mia attenzione. Colonne e macchinari mi nascondono la fonte di quel suono, allora curioso avanzo verso il nuovo richiamo.

Procedo a piccoli passi. Dopo un po' posso udire voci, parole. Mi sporgo oltre una colonna e vedo tre donne attorno a un altro tubo. Parlottano. Ridono. Una, in mano ha una lampada alta su di loro, le altre due sono impegnate ad allentare la valvola che ancora trattiene l’acqua dentro al tubo.

Chi sono queste donne? Sono state loro a bloccare il treno? Che stanno facendo? Vogliono allagare la metropolitana? Perché?

Penso a terroriste. A pazze. A invasate.

Che vogliono fare?

Non ho risposte, non ancora. Ma di certo questa è la mia occasione per scattare le foto del diluvio. Le ultime immagini prima dell’alba, quelle significative davvero.

Così mi appoggio al muro e afferro la macchina fotografica che mi penzola al collo. La luce è poca, ma sufficiente. Mi accosto alle donne con lo zoom, furtivo, con lo sguardo mi struscio addosso ai loro corpi bagnati. Scatto: due donne ruotano il volano che controlla l’afflusso d’acqua. Nel mirino vedo fatica, gioia. Scatto: c’è il getto violento d’acqua che fiotta dalla bocca del tubo. Scatto: una donna bagnata che ride, con molta acqua dietro a farle da sfondo.

Scatto ancora e d’improvviso nell’acqua colgo l’impossibile. Attraverso la lente il mio occhio registra una forma. È un’altra donna che vedo, ma ben diversa dalle altre. Ben poco umana. È grande, e composta d’acqua. Non perfettamente a fuoco, confusa. È dietro l’acqua, o piuttosto sembra dentro l’acqua, concentrata a guardare gli sforzi delle donne sotto di lei. È un mezzobusto quello che scorgo tra i riflessi: una testa, spalle fatte d’acqua, il profilo incerto di due seni. Il resto si perde dentro all’immenso tubo infilato nel muro.

È viva!, penso, e la stanno liberando! Apriranno la valvola finalmente, e lei sguscerà intera dalla bocca del tubo. Sfileranno il bacino e le cosce, e le caviglie fino ai piedi.

La stanno liberando!

No!, penso, è un sogno.

Non riesco a credere a quel miraggio che mi racconta la lente della macchina fotografica e allora la lascio da parte e provo con lo sguardo diretto. Ma inutilmente; sono troppo lontano e solo lo zoom mi concedeva la possibilità di accorgermi della presenza della donna d’acqua. A occhio nudo c’è solo acqua confusa, e ombre e le donne vicino al getto d’acqua.

Allora inquadro ancora, pronto a scattare in cerca di certezze, a caccia del miraggio e di facce da far identificare, domani, quando sarò fuori da qua, e…

Un rumore nuovo mi distrae. È acqua mossa da piedi. Viene da dietro. È vicino. Mi volto veloce, ma non mi basta. Scorgo un corpo, un volto. È una frazione di secondo. Poi vedo anche un braccio spostarsi rapido verso la mia testa. Chiudo gli occhi d’istinto. Il colpo che mi arriva è forte, il dolore indicibile. Vorrei riaprire gli occhi, ma non riesco. Invece precipito nell’acqua gelida.

Mi risveglio intorpidito dal freddo. Bagnato. Provo a toccarmi la ferita alla testa, ma scopro che non posso perché ho le mani legate. Ci sono pareti di pietra. C’è acqua attorno. E frastuono d’acqua. Dobbiamo essere ancora in metropolitana, ma non dove eravamo prima. Devono avermi trascinato.

Mi sollevo in piedi con fatica. Sono confuso, il mondo intorno è come ovatta.

«Non dovevi vedere...» mi dice una voce. Mi giro verso il suono, verso un cono di luce. A tre metri da me, di fronte, c’è la donna che ho incrociato per le scale ore indietro. O giorni, ora non ricordo.

La guardo. E la vedo aprirsi in un sorriso mentre mi parla: è uno schiudersi di labbra che su di lei avrei detto impossibile. È bella mentre ride, è bella mentre gli occhi me li tiene puntati addosso. Verdi e duri. Pericolo imminente, mi dicevano quegli occhi. E infatti...

«Non dovevi fotografarci...» dice. Ha la mia macchina fotografica in mano, me la mostra, poi la getta in acqua.

Peccato, non potrò scoprire il mistero di quella donna che mi è parso di intuire dentro al getto d’acqua. Era un miraggio? Un’allucinazione per via della poca luce, dei riflessi d’acqua, della stanchezza, dell’umidità che velava la lente?

Non saprò. Mai. La macchina è andata.

Altre due donne vicine alla prima mi guardano senza parlare. Vorrei essere fuori da qui, sotto la pioggia, a bagnarmi altrove. Libero.

Il freddo è pungente. Qualcuno da dietro mi strattona. La quarta donna, ovvio. Nessuno parla. Dita mi premono nella schiena costringendomi ad avanzare di un passo, così mi accorgo che tra me e le donne c’è un baratro, un abisso nero. La luce è poca, non mi basta per vedere il fondo. Mi arriva solo il fruscio lontano di acqua in movimento.

Le mani mi spingono ancora.

«Ehi, un momento!» dico allora. «Fermatevi!» grido.

Vorrei spiegazioni. Provare trattative. Ma non mi ascoltano, e comprendo che non c’è più tempo per chiedere, capire, farsi ascoltare. Per loro non c’è ragione di farlo.

Non c’è tempo, non c’è più tempo.

Poi le dita dietro di me si fanno insistenti. Provo a buttarmi di lato, ma non c’è nulla da fare. L’orlo del pozzo è già sotto ai miei piedi. La spinta alle mie spalle è decisa. Perdo l’equilibrio. Precipito nel pozzo, nel nero. È la fine del mondo, ho il tempo di pensare. Poi lo schiaffo dell’acqua mi scuote il corpo intero. È un lampo di luce. È un dolore molto forte. L’acqua mi abbraccia, mi avvolge mentre scendo verso il fondo…

|