non-fiction

Analysis Of An E-Learning Augmented Environment: A Semiotic Approach To Augmented Reality Applications

Narrativa ipertestuale? Non ancora, grazie!

Le strutture della narrativa ipertestuale

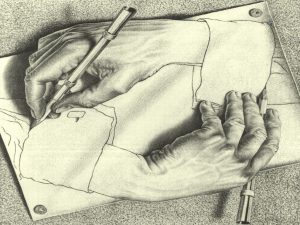

Io, l’autore e il narratore

Total Theatre and the Transformative Potential of Augmented Total Theatre In Arts, Culture, and Education

The Shaping of Hypertextual Narrative

Augmented Learning: An E-Learning Environment In Augmented Reality For Older Adults

Gli ipertesti e la comunicazione multimediale

fiction

Venezuela: in the Orinoco Delta

Venezuela. C’erano state sette ore di barca nel Delta dell’Orinoco. Sette ore da Tucupita, la più vicina città, infilati dentro al fiume, immenso, carico d’acqua scura. Attorno la foresta. E procedevamo ancora, dentro a un labirinto di canali.

E dopo quelle sette ore d’acqua arriviamo a uno dei villaggi dei locali indios.

Ci accostiamo con la barca a una delle palafitte. Cautamente ci arrampichiamo lungo una scala di legno pericolante, ci incamminiamo lenti verso il villaggio lungo l’unico percorso possibile.

Il villaggio: è una lunga striscia di legno marcio che unisce una palafitta all’altra. Davanti c’è il fiume, dietro c’è altro fiume, e più indietro ancora la giungla. Non c’è terra da calpestare. Camminare significa affrontare forzatamente quel lungo ponte sull’acqua.

Ci accostiamo con la barca a una delle palafitte. Cautamente ci arrampichiamo lungo una scala di legno pericolante, ci incamminiamo lenti verso il villaggio lungo l’unico percorso possibile.

Il villaggio: è una lunga striscia di legno marcio che unisce una palafitta all’altra. Davanti c’è il fiume, dietro c’è altro fiume, e più indietro ancora la giungla. Non c’è terra da calpestare. Camminare significa affrontare forzatamente quel lungo ponte sull’acqua.

Telecamera in mano, ma riluttante ad adoperarla, mi giro attorno tra le palafitte mal costruite, sporche. Sensazione di abbandono. Case e cose costruite e lasciate a corrompersi. Vedo donne sedute, bambini che giocano, uomini sdraiati su amache a dondolarsi. Qualcuno ci viene incontro. Bambini. Donne con bambini in braccio. Diffidenti. Ridono poco. Ci guardano. Non parliamo. Vedo uomini seduti che fissano l’orizzonte, donne sedute che guardano bambini seduti. Difficile vivere così, penso. Cosa fanno tutto il giorno? Cosa mangiano? Come passano il tempo?

Le mie sono domande sciocche, lo so. In realtà mi sto chiedendo: cosa farei io tutto il giorno, io che vengo da un altro mondo, abituato a un modo ben diverso di gestire il tempo, le attività, le relazioni? Cosa farei io seduto qui, tutto il giorno, a fissare il fiume e l’orizzonte?

Domande stupide. Io sono l’invasore. Io non sono loro. Loro non sono me. Domande stupide. So che sbaglio, ma non riesco a non sbagliare. Ogni volta che entro in un territorio a me alieno lo faccio senza il minimo pudore, senza chiedere permesso, con la sfrontatezza del turista. Ogni volta non so evitare di mettermi al posto degli abitanti di quel mondo e ogni volta mi trovo incapace di non giudicare quel che vedo. Arrivo, mi guardo attorno filtrando lo sguardo per mezzo delle mie macchine elettroniche, poi penso ed esprimo giudizi, e riparto. Una cosa è certa: io sono l’invasore.

Però questa volta ho una sorpresa: io, l’invasore, scopro che un altro invasore, prima di me, è già stato qua, lasciando tracce vistose e cattive della sua presenza. Tra le palafitte mal costruite, tra le assi pericolanti delle passerelle, tra gli alberi mal tagliati che spuntano come lance dal fango sotto le capanne, vedo fili elettrici, vedo aste di metallo che sostengono pannelli solari, vedo lampadine appese alle travi che reggono i soffitti, vedo un generatore elettrico a combustione.

Come è possibile, mi domando, se il più vicino distributore di gasolio è a sette ore di barca (a motore) da qui, e a qualche giorno di canoa? E allora mi avvicino a un uomo seduto che guarda l’orizzonte, e gli domando: chi ha portato questi doni al villaggio?, ma l’uomo non risponde, è più interessato alla mia telecamera, quella telecamera che io, l’invasore, cercavo di usare con discrezione. Quanto costa? mi chiede. Ne vorrebbe una anche lui, mi spiega in perfetto spagnolo, ma non sa come procurarsela.

La sua domanda mi coglie impreparato. Mi aspettavo mi chiedesse cos’era, invece mi ritrovo a discutere con lui su come è più conveniente acquistarne una. Con quali soldi? Vorrei chiederli, ma mi trattengo. Potresti provare a fare un po’ di shopping sull’Internet, mi verrebbe da rispondergli a quel punto, ma mi trattengo. Però mi viene istintivo guardarmi attorno, a quel punto cercando tra le palafitte un’antenna per la connessione satellitare a banda larga.

Dopo, cammino ancora su quelle assi sconnesse. Il sole picchia implacabile, ma è faticoso trovare riparo sotto ai tetti delle capanne. Ogni passo è pericoloso. Il legno scricchiola, alcune assi sono rotte. Cadere di sotto, nel fango, tra i monconi di alberi tagliati, non è impossibile. Perché non riparano queste assi? Son qua immobili, seduti a fissare il fiume. Perché non fanno qualcosa?

Più avanti, dentro a una capanna, tra donne sedute con quaderni in mano, tra uomini sdraiati su amache, tra bambini seduti che giocano pigramente, c’è un televisore. È la loro maestra, quel televisore. Nel televisore c’è una donna che parla, che spiega, che assegna compiti, che mostra lettere colorate, che scrive parole su una lavagna. Le donne sedute a terra ridono, con penne di plastica scrivono nei loro piccoli quaderni.

Lezioni virtuali nel Delta dell’Orinoco, tra fiume e giungla e palafitte dissestate. Imparare a scrivere, imparare le logiche del mondo occidentale. Imparare a contare i soldi per poter comprare una telecamera. Sì, ma da dove vengono quei soldi? E il televisore? E i pannelli solari, le luci, il generatore? Chi è l’invasore che ha deciso di lasciare questi doni così poco opportuni, così molto fuori luogo, senza curarsi poi di come questa gente userà quei doni? Chi mai ha deciso di segnare così rapidamente e crudelmente la fine di questo popolo? E finalmente trovo la risposta domandando in giro, e quella risposta mi pare terribile. Pensavo a qualche multinazionale interessata al petrolio. Pensavo di essere davanti alle prime fasi di quello scambio di beni la cui dinamica è ormai consolidata: io adesso ti do le perline, tu poi mi cederai la tua terra. Ma niente di tutto ciò. Il nemico, in questo caso, è interno. Il nemico è lo stesso governo Venezuelano. Il buon presidente in carica, in vista delle nuove elezioni, ha pensato bene di offrire quei doni per ingraziarsi quella gente, e trovare così voti nuovi là dove mai prima erano stati cercati: nelle popolazioni indigene, quelle assolutamente estranee al mondo della politica, quelle lontanissime dal mondo occidentale, quelle che si spostano lungo il fiume in canoa e vivono di pesca, quelle che sono totalmente incapaci di resistere al fascino di una maestra che parla dentro a una scatola illuminata, quelle che non saprebbero comunque opporre nulla contro la tirannia di oggetti magici che non conoscono e non capiscono.

Davanti a quegli oggetti regalati sconsideratamente, davanti a quelle scene di distruzione, per una volta mi sento invasore di serie B e sono ben felice di esserlo. È vero, sono arrivato senza chiedere permesso, ho filmato con la mia telecamera digitale, sono ripartito, e mi sono sentito soddisfatto per quella mia breve incursione dentro a un mondo che non mi appartiene. Ma al confronto di quei regali lasciati per conquistare un voto, la mia incursione è innocua quanto la visita a un amico.

Usciamo dal villaggio. Mentre scendo lungo la scaletta di legno, da una capanna arriva una musica: un rock molesto, percussivo, di quello triste che si intuisce fuori dalle discoteche. Un bambino quasi nudo balla al ritmo di quella musica. Penso che dietro a quel bambino non starebbe male una bella palafitta con l’insegna di McDonald.

Poi riprendiamo la nostra barca a motore per dirigerci indietro, verso la civiltà

Le mie sono domande sciocche, lo so. In realtà mi sto chiedendo: cosa farei io tutto il giorno, io che vengo da un altro mondo, abituato a un modo ben diverso di gestire il tempo, le attività, le relazioni? Cosa farei io seduto qui, tutto il giorno, a fissare il fiume e l’orizzonte?

Domande stupide. Io sono l’invasore. Io non sono loro. Loro non sono me. Domande stupide. So che sbaglio, ma non riesco a non sbagliare. Ogni volta che entro in un territorio a me alieno lo faccio senza il minimo pudore, senza chiedere permesso, con la sfrontatezza del turista. Ogni volta non so evitare di mettermi al posto degli abitanti di quel mondo e ogni volta mi trovo incapace di non giudicare quel che vedo. Arrivo, mi guardo attorno filtrando lo sguardo per mezzo delle mie macchine elettroniche, poi penso ed esprimo giudizi, e riparto. Una cosa è certa: io sono l’invasore.

Però questa volta ho una sorpresa: io, l’invasore, scopro che un altro invasore, prima di me, è già stato qua, lasciando tracce vistose e cattive della sua presenza. Tra le palafitte mal costruite, tra le assi pericolanti delle passerelle, tra gli alberi mal tagliati che spuntano come lance dal fango sotto le capanne, vedo fili elettrici, vedo aste di metallo che sostengono pannelli solari, vedo lampadine appese alle travi che reggono i soffitti, vedo un generatore elettrico a combustione.

Come è possibile, mi domando, se il più vicino distributore di gasolio è a sette ore di barca (a motore) da qui, e a qualche giorno di canoa? E allora mi avvicino a un uomo seduto che guarda l’orizzonte, e gli domando: chi ha portato questi doni al villaggio?, ma l’uomo non risponde, è più interessato alla mia telecamera, quella telecamera che io, l’invasore, cercavo di usare con discrezione. Quanto costa? mi chiede. Ne vorrebbe una anche lui, mi spiega in perfetto spagnolo, ma non sa come procurarsela.

La sua domanda mi coglie impreparato. Mi aspettavo mi chiedesse cos’era, invece mi ritrovo a discutere con lui su come è più conveniente acquistarne una. Con quali soldi? Vorrei chiederli, ma mi trattengo. Potresti provare a fare un po’ di shopping sull’Internet, mi verrebbe da rispondergli a quel punto, ma mi trattengo. Però mi viene istintivo guardarmi attorno, a quel punto cercando tra le palafitte un’antenna per la connessione satellitare a banda larga.

Dopo, cammino ancora su quelle assi sconnesse. Il sole picchia implacabile, ma è faticoso trovare riparo sotto ai tetti delle capanne. Ogni passo è pericoloso. Il legno scricchiola, alcune assi sono rotte. Cadere di sotto, nel fango, tra i monconi di alberi tagliati, non è impossibile. Perché non riparano queste assi? Son qua immobili, seduti a fissare il fiume. Perché non fanno qualcosa?

Più avanti, dentro a una capanna, tra donne sedute con quaderni in mano, tra uomini sdraiati su amache, tra bambini seduti che giocano pigramente, c’è un televisore. È la loro maestra, quel televisore. Nel televisore c’è una donna che parla, che spiega, che assegna compiti, che mostra lettere colorate, che scrive parole su una lavagna. Le donne sedute a terra ridono, con penne di plastica scrivono nei loro piccoli quaderni.

Lezioni virtuali nel Delta dell’Orinoco, tra fiume e giungla e palafitte dissestate. Imparare a scrivere, imparare le logiche del mondo occidentale. Imparare a contare i soldi per poter comprare una telecamera. Sì, ma da dove vengono quei soldi? E il televisore? E i pannelli solari, le luci, il generatore? Chi è l’invasore che ha deciso di lasciare questi doni così poco opportuni, così molto fuori luogo, senza curarsi poi di come questa gente userà quei doni? Chi mai ha deciso di segnare così rapidamente e crudelmente la fine di questo popolo? E finalmente trovo la risposta domandando in giro, e quella risposta mi pare terribile. Pensavo a qualche multinazionale interessata al petrolio. Pensavo di essere davanti alle prime fasi di quello scambio di beni la cui dinamica è ormai consolidata: io adesso ti do le perline, tu poi mi cederai la tua terra. Ma niente di tutto ciò. Il nemico, in questo caso, è interno. Il nemico è lo stesso governo Venezuelano. Il buon presidente in carica, in vista delle nuove elezioni, ha pensato bene di offrire quei doni per ingraziarsi quella gente, e trovare così voti nuovi là dove mai prima erano stati cercati: nelle popolazioni indigene, quelle assolutamente estranee al mondo della politica, quelle lontanissime dal mondo occidentale, quelle che si spostano lungo il fiume in canoa e vivono di pesca, quelle che sono totalmente incapaci di resistere al fascino di una maestra che parla dentro a una scatola illuminata, quelle che non saprebbero comunque opporre nulla contro la tirannia di oggetti magici che non conoscono e non capiscono.

Davanti a quegli oggetti regalati sconsideratamente, davanti a quelle scene di distruzione, per una volta mi sento invasore di serie B e sono ben felice di esserlo. È vero, sono arrivato senza chiedere permesso, ho filmato con la mia telecamera digitale, sono ripartito, e mi sono sentito soddisfatto per quella mia breve incursione dentro a un mondo che non mi appartiene. Ma al confronto di quei regali lasciati per conquistare un voto, la mia incursione è innocua quanto la visita a un amico.

Usciamo dal villaggio. Mentre scendo lungo la scaletta di legno, da una capanna arriva una musica: un rock molesto, percussivo, di quello triste che si intuisce fuori dalle discoteche. Un bambino quasi nudo balla al ritmo di quella musica. Penso che dietro a quel bambino non starebbe male una bella palafitta con l’insegna di McDonald.

Poi riprendiamo la nostra barca a motore per dirigerci indietro, verso la civiltà